Il bestseller di autore Italiano nel marketing della Franco Angeli, scritto da Daniele Trevisani, una pietra miliare per la formazione marketing, formazione marketing strategico e formazione in comunicazione d’impresa

Il bestseller di autore Italiano nel marketing della Franco Angeli, scritto da Daniele Trevisani, una pietra miliare per la formazione marketing, formazione marketing strategico e formazione in comunicazione d’impresa

Link al volume Psicologia di marketing e comunicazione su IBS

Novità: Slides gratuite per la Formazione in Marketing, Psicologia del Marketing e Comunicazione, basata sul volume di Daniele Trevisani.

È disponibile la Presentazione Powerpoint inerente i temi trattati in Psicologia di Marketing e Comunicazione, per l’insegnamento, e per chi lo adotta in propri corsi. Per ottenerle, è sufficiente inviare una mail o usare il form di contatto del blog http://www.studiotrevisani.it e richiederle, specificando il nome del corso e dove si tiene, in che periodo e ogni altra info utile

Introduzione alla psicologia del comportamento di acquisto e strategie per la competitività

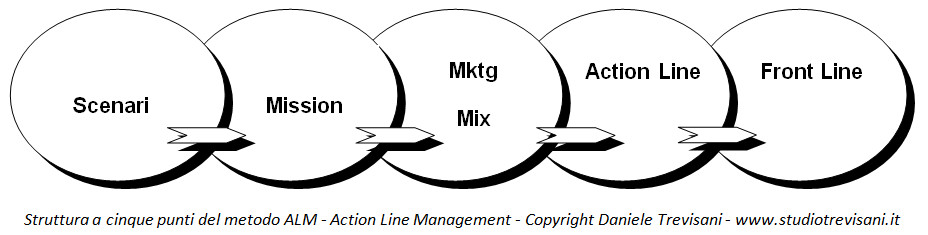

I 5 punti del metodo ALM – Action Line Management – Copyright Daniele Trevisani – http://www.studiotrevisani.it

Pulsioni d’acquisto: ragioni di un’analisi

Perché le persone acquistano? Sotto l’influsso di quali forze avvengono le scelte di mercato? E soprattutto, perché affrontare questo tema è così cruciale per la competitività delle aziende?

La vita di ogni persona e di ogni azienda è costellata da momenti d’acquisto. Nonostante questo dato incontrovertibile, la psicologia del consumo costituisce uno dei fenomeni meno studiati e meno tradotti in azienda, in buona parte a causa dell’impostazione classica che vedeva nel consumatore un soggetto razionale, che agisce secondo criteri logici. Capovolgendo quest’impostazione, rivolgeremo la nostra attenzione soprattutto alle dinamiche psicologiche, ai moventi nascosti, al “dark side” del consumo.

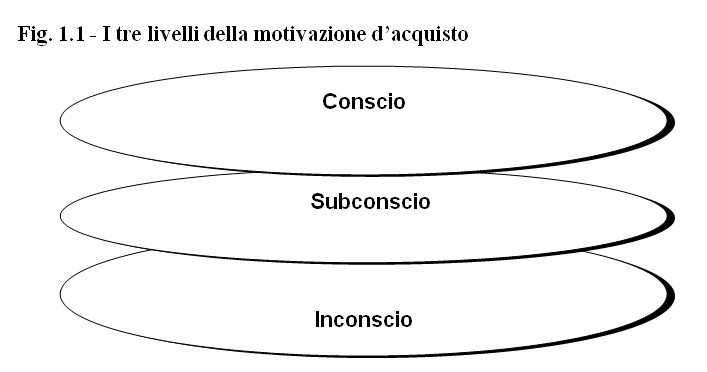

Per raggiungere gli obiettivi previsti, riteniamo necessario fornire una prima griglia di impostazione del lavoro, che divide i comportamenti di acquisto in base a motivazioni conscie, subconscie ed inconsce.

Fig. 1.1 – I tre livelli della motivazione d’acquisto

Questa prima revisione ha profonde implicazioni a più livelli: (1) per la comunicazione aziendale, (2) per le strategie di creazione del valore nella progettazione di un prodotto/servizio, e (3) per l’educazione al consumo.

Una seconda considerazione ci spinge a rivolgere la nostra attenzione all’area della psicologia dei bisogni. L’atto di acquisto si lega innegabilmente a qualche forma di problema esistente nell’individuo (es: risolvere un dolore fisico tramite una medicina), o di aspirazione da raggiungere (es: in un’azienda, l’acquisto di un macchinario per aumentare la produttività), sia che si tratti di un bene povero che di un genere di lusso. Questi problemi o moventi sono il nesso che collega il prodotto alla scelta di acquisto.

Il comportamento degli individui, orientato a diminuire i problemi che li circondano, determina, in un certo momento del tempo, la nascita di una pulsione, un impulso d’acquisto, uno stimolo alla risoluzione dello stato di tensione[1]. Una strategia aziendale che non tenga in seria considerazione quali impulsi d’acquisto inserire nelle proprie offerte, non ha alcuna prospettiva di successo.

Conscio, subconscio e inconscio

A volte risulta difficile spiegare il comportamento delle persone nella sfera del consumo e del rapporto con i prodotti. Ci animiamo per questioni apparentemente futili (quale film vedere…), ma ci abituiamo a fatti che non dovrebbero lasciarci dormire (es: la produzione di mine antibambino). Un impiegato dedica una vita a far raccolte di tappi di bottiglia, un bambino non va a scuola senza quello specifico zainetto, un operaio non dorme se la sua auto non ha il cerchio in lega leggera cromato a cinque raggi, un manager soffre nell’indecisione su quale quadro alla parete può meglio comunicare la sua immagine all’interno dell’ufficio, ecc… ecc…. I casi umani sono tanti. Ogni persona ha le proprie ansie, paure, speranze, illusioni, e queste si trasferiscono anche nel comportamento di acquisto (e di riflesso, sulle strategie di vendita).

Se dovessimo catalogare in “consapevoli vs. inconsapevoli”, “razionali vs. irrazionali”, “realmente utili vs. futili”, gli acquisti e i comportamenti del consumatore medio, saremmo costretti ad attribuirne buona parte al secondo tipo: illogico, irrazionale, difficile da spiegare.

Quando si entra nella sfera dei gusti e delle preferenze, esprimere consciamente perché odiamo un certo tipo di scarpe (es.: un adolescente che non sopporta i sandali aperti di cuoio “da frate”, pur essendo essi comodi e confortevoli), un vestito di un certo colore, un’azienda tedesca piuttosto che italiana, vede spesso goffi tentativi di ricerca di spiegazioni. Quando queste vengono attuate, si dimostrano spesso vere e proprie “azioni di copertura”. In queste azioni, l’individuo si sforza di riportare una coltre di apparente razionalità in scelte altrimenti difficile da spiegare anche a se stessi.

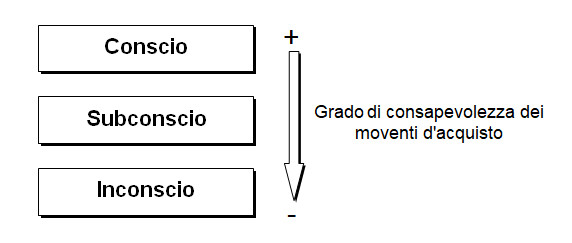

Il grado di consapevolezza delle proprie pulsioni infatti decresce nel passaggio da conscio a subconscio ed inconscio.

Possiamo o meno essere d’accordo con le analisi freudiane, certo, tuttavia, risulta strano spiegare ricorrendo alla logica perché le persone non utilizzino più i cavalli come mezzo di spostamento a corto raggio, perché molte donne amino il giardinaggio, perché esistano gli sport violenti, perché i bambini siano attratti da attività quali lo smontare e il rimontare o l’arrampicarsi sugli alberi, perché esistano i rossetti, perché alcuni odino i computer, perché esistano le pellicce, perché.., perché…. infiniti perché ai quali non è possibile rispondere dando soluzioni meccaniche e razionali.

Se analizziamo le trascrizioni scientifiche dei moventi d’acquisto – espresse dagli stessi consumatori – notiamo che in molti atti non appare niente di quanto previsto dall’economia classica. Il concetto di utilità razionale del prodotto a volte sparisce e l’acquisto diventa un fenomeno psicologico che risponde ad altre esigenze, ad esempio un “riempitivo psicologico”, una tecnica di “riparazione di stati emotivi negativi”, o un modo di affermarsi. Ad esempio[2]:

A volte, se non mi sento molto in forma, vado fuori, questo mi fa già sentire meglio. Poi penso, beh, voglio tirarmi su ancora un pò, e quando vedi qualcosa, dici, beh, lo prendo. Mi trasporta in un altro mondo, mi porta con la mente in una sorta di viaggio magico, mi tira su totalmente. Mi nutre, in qualche modo, è qualcosa di cui ho bisogno.

Man mano che procediamo nell’analisi dei moventi, notiamo che le motivazioni divengono sempre meno “superficiali” e razionali, ed emergono fattori nuovi. Le motivazioni di primo livello (il motivo apparente d’acquisto) sono progressivamente sostituite da concetti più complessi e la coltre di razionalità sparisce.

Magari passo davanti ad un negozio di vestiti e vedo qualcosa nella vetrina, e dico, quello è proprio carino. Vado nel negozio, e poi vedo qualcos’altro. E poi dico… quello è ancora più carino di quello in vetrina. E poi mi dico, non ho proprio intenzione di comprare queste cose, me le provo solo un attimo. Così, vado dentro, li provo, e dico, mmh, questo mi sta proprio bene, mi chiedo se c’è qualcos’altro che ci stia bene assieme. Così, provo altre cose che ci si abbinino, … vado dentro perché sono interessata ad una cosa e me ne esco con altre tre o quattro. E posso persino venir fuori con tre o quattro o cinque pezzi tutti uguali, solo di colore diverso. Devo andare dentro, e poi sento quasi che non posso uscire dal negozio senza aver preso qualcosa.[3]

Continuando a scendere nel grado di introspezione, si nota che le motivazioni apparenti (del tipo, “l’ho comprato perché ne avevo bisogno”, o “mi piaceva, e basta”), non tengono. Il livello di profondità nella discesa verso il mondo nascosto a se stessi, l’area delle pulsioni profonde, può decifrare i significati simbolici ed il rapporto emotivo che si genera tra prodotto ed immagine di sè. Da queste analisi emerge spesso che il prodotto diviene strumento di proiezione d’immagine, o mezzo per raggiungere obiettivi strategici (seduzione, potere), e ciò avviene anche inconsapevolmente.

L’inconsapevolezza dei propri moventi non deve meravigliare. Vediamo una constatazione sulla natura umana, svolta in base al pensiero di Freud:

Per Freud la psiche è per la maggior parte inconscia. Essa assomiglia ad un iceberg, i nove decimi della quale sono nascosti o inconsci, e solo un decimo è in superficie o consapevole. Per questo i 9/10 dei nostri atti sono dettati da motivazioni inconsce. La parte consapevole, poi, si divide tra Io o Ego (la coscienza propriamente detta) e Super-io o Super-ego, che raccoglie i referenti morali e educativi. L’Io o Ego media tra motivazioni inconsce e motivazioni morali. La psicoanalisi è pertanto un processo di autoconoscenza, perché aiuta a svelare l’inconscio, e a capire quali sono le motivazioni autentiche dell’individuo rispetto a quelle imposte dai modelli morali o educativi[4].

Il fatto che i moventi dei consumatori non siano sempre ben chiari, o le scelte delle aziende appaiano a volte controintuitive, deve portarci ad una prima riflessione generale: i consumatori e clienti sono macchine biologiche e sociali il cui funzionamento è lungi dall’essere compreso a pieno. Queste macchine a volte hanno dei comportamenti strani, ma le aziende, con questi comportamenti, devono fare i conti tutti i giorni.

A volte i desideri e le scelte di acquisto delle persone sono prevedibili, a volte non lo sono affatto. Se il campo del consumo fosse dominato dalle leggi della razionalità, vivremmo in un mondo diverso.

Le persone, sia come consumatori singoli che come decisori aziendali (buyer[5]), esprimono nei propri comportamenti tutta la natura umana, in cui subentra, spesso, un versante di irrazionalità e di scelte poco spiegabili.

Forniamo, in via iniziale, una prima tipologia di moventi d’acquisto:

- pulsioni conscie: gli impulsi d’acquisto che derivano da valutazioni razionali, consapevoli e quasi-scientifiche della convenienza di acquisto in relazione ad un’analisi accurata dei propri bisogni (personali o aziendali);

- pulsioni subconscie: gli impulsi d’acquisto che derivano da associazioni inconsapevoli o solo parzialmente consapevoli tra l’atto d’acquisto e l’eliminazione di problemi reali o potenziali. Le pulsioni subconscie sono prevalentemente di natura culturale e ontogenetica (influssi che il soggetto ha subito durante la sua crescita e sviluppo, partendo dalla nascita);

- pulsioni inconscie: gli impulsi d’acquisto governati da dinamiche non percepite dal soggetto, soprattutto provenienti dalle pulsioni ancestrali, istintuali, genetiche, recondite, le quali agiscono sull’individuo senza che egli stesso ne sia consapevole. Tali impulsi sono prevalentemente dovuti ad aspetti psicobiologici, associati a pulsioni derivanti dalla filogenesi dell’individuo (influssi che derivano dalla storia della specie e dalla sua biologia).

Copyright Franco Angeli editore, vietata la riproduzione senza la citazione della fonte originale: Psicologia di marketing e comunicazione , di Daniele Trevisani

___

[1] Vedi Rook, D.W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14 (September), 189-199.

[2] Trascrizioni tratte da Dittmar, H. & Drury, J. (2000). Self-image – is it in the bag? A qualitative comparison between “ordinary” and “excessive” consumers. Journal of Economic Psychology, 21. 109-142.

[3] Fonte: trascrizioni svolte da Dittmar & Drury, 2000.

[4] Enciclopedia Rizzoli Larousse 2000.

[5] Il termine “buyer” viene utilizzato nel corso del testo per indicare la persona responsabile degli acquisti, o chi comunque assume un ruolo di cliente, acquirente, decisore o controparte rispetto al venditore.

Psicologia di Marketing e Comunicazione, di Daniele Trevisani, video introduttivo

http://www.danieletrevisani.it Psicologia di Marketing e Comunicazione, di Daniele Trevisani, video introduttivo – Il bestseller di autore Italiano nel marketing della Franco Angeli, scritto da Daniele Trevisani http://www.studiotrevisani.it , una pietra miliare per la formazione marketing in Italia Link al volume Psicologia di marketing e comunicazione su IBS Novità: Slides gratuite per la Formazione in Marketing, Psicologia del Marketing e Comunicazione, basata sul volume di Daniele Trevisani. https://www.ibs.it/psicologia-di-mark…

È disponibile la Presentazione Powerpoint inerente i temi trattati in Psicologia di Marketing e Comunicazione, per l’insegnamento, e per chi lo adotta in propri corsi. Per ottenerle, è sufficiente inviare una mail o usare il form di contatto del blog http://www.studiotrevisani.it e richiederle, specificando il nome del corso e dove si tiene, in che periodo e ogni altra info utile