© Fonte: Estratto dal libro Negoziazione interculturale. Comunicare oltre le barriere culturali.

Empatia e tecniche di ascolto empatico. Verso l’ascolto aumentato.

L’ascolto è una delle abilità più critiche delle competenze umane e lo vediamo negli ambiti della negoziazione e della vendita. Lo stereotipo classico del venditore intento a “parlare sull’altro”, a “vincere nella conversazione”, ad avere sempre l’ultima parola, è sbagliato.

L’approccio empatico prevede una concezione opposta: ascoltare in profondità per capire la mappa mentale del nostro interlocutore, il suo sistema di credenze (belief system), e trovare gli spazi psicologici per l’inserimento di una proposta.

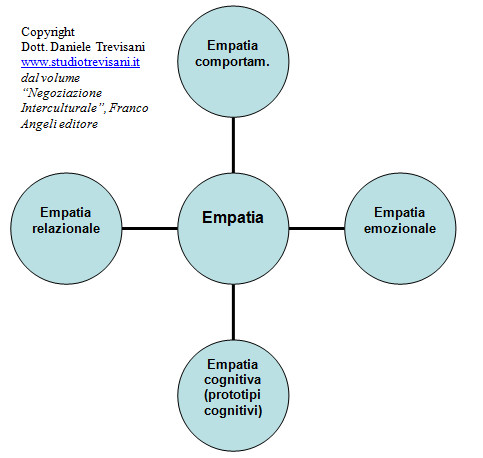

Nel metodo ALM distinguiamo alcuni tipi principali di empatia:

In base agli angoli di osservazione:

- Empatia comportamentale: capire i comportamenti e le loro cause, capire il perché del comportamento e le catene di comportamenti correlati.

- Empatia emozionale: riuscire a percepire le emozioni vissute dagli altri, capire che emozioni prova il soggetto (quale emozione è in circolo), di quale intensità, quali mix emozionali vive l’interlocutore, come le emozioni si associano a persone, oggetti, fatti, situazioni interne o esterne che l’altro vive.

- Empatia relazionale: capire la mappa delle relazioni del soggetto e le sue valenze affettive, capire con chi il soggetto si rapporta volontariamente o per obbligo, con chi deve rapportarsi per decidere, lavorare o vivere, quale è la sua mappa degli “altri significativi”, dei referenti, degli interlocutori, degli “altri rilevanti” e influenzatori che incidono sulle sue decisioni, con chi va d’accordo e chi no, chi incide sulla sua vita professionale (e in alcuni casi personale).

- Empatia cognitiva (o dei prototipi cognitivi): capire i prototipi cognitivi attivi in un dato momento del tempo, le credenze, i valori, le ideologie, le strutture mentali che il soggetto possiede e a cui si ancora.

Fig. 20 – Tipologie di empatia nel metodo ALM

© Modello Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, Estratto dal libro Negoziazione interculturale. Comunicare oltre le barriere culturali.

Impact Factor: Risonanza e applicazioni internazionali del modello di Empatia a 4 Livelli di Trevisani.

Wikipedia in Inlese. Il modello è stato citato nella voce “Empatia” di wikipedia in lingua inglese, con la creazione di un apposito capitolo “Intercultural Empathy”. Di seguito la citazione della voce

Empathy (Intercultural)

Intercultural empathy is the ability to perceive the world as it is perceived by a culture different from the subject’s own. Empathy interculturally regards a variety of issues, such as the approach to time perception (deadlines, temporal precision, perspective time), how to negotiate with people from different cultures and organizations, and be able to integrate all possible difference of communication styles due to differences in culture. The literature distinguishes four levels of empathy, identified by the Italian researcher Daniele Trevisani (2005) that examines the dimensions useful for applying empathic component on the intercultural setting:

- Behavioral empathy: understanding the behavior of a different culture and its causes, the ability to understand why the behavior is adopted and the chains of related behaviors.

- Emotional empathy: being able to feel the emotions experienced by others, even in cultures different from one’s own, to understand what emotions the culturally different person feels (which emotion is flowing), of which intensity, which are the emotional lives, how emotions are associated to people, objects, events, situations, in private or public aspects of different cultures.

- Relational empathy: understanding the map of the relations of the subject and its affective value in the culture of belonging, to understand with whom the subject relates whether voluntarily or compulsorily, who has to deal with that subject in order to decide, in work or life, what is his map of “significant others “, the referents, the interlocutors, “other relevant “and influencers affecting their decisions, who are enemies and friends, who can affects his/her professional and life decisions.

- Cognitive empathy (understanding of different cognitive or prototypes): understanding the cognitive prototypes active in a given moment of time in a certain culture in a single person, the beliefs that generate the visible values, ideologies underlying behaviors, identifying the mental structures that the individuals own and which parts are culturally-depending” (Trevisani, 2005).[164]

Altri utilizzi:

- Citazione del modello di Empatia a 4 Livelli di Trevisani nel Dizionario Online Project Gutemberg: modello di Empatia di Trevisani

- Citazione nella voce Empatia di “Intercultural Communication”

The concept of “Intercultural Empathy” has been advanced as a specific subset of Intercultural Communication Competence by the Italian researcher Daniele Trevisani, who proposes four specific dimensions, that allow the specific Intercultural Competence Empathy Traits to be used in Intercultural Training Projects:. Intercultural empathy is the ability to perceive the world as it is perceived by a culture different from the subject’s own. The dimension identified by Trevisani are:

- Behavioral empathy (IBE – Intercultural Behaviors Empathy): understanding the behavior of a different culture and their causes, the ability to understand why the behavior is adopted and the chains of related behaviors.

- Emotional empathy (IEE – Intercultural Emotions Empathy): being able to feel the emotions experienced by others, even in cultures different from their own, understand what emotions feels the culturally different person (which emotion is flowing), of which intensity, which are the emotional lives, how emotions are associated to people, objects, events, situations, in private or public aspects of different cultures.

- Relational empathy (IRE – Intercultural Relationship Empathy): understanding the map of the relations of the subject and its affective value in the culture of belonging, to understand with whom the subject relates whether voluntarily or compulsorily, who has to deal with that subject in order to decide, in work or life, what is his map of “significant others “, the referents, the interlocutors, “other relevant “and influencers affecting their decisions, who are enemies and friends, who can affects his/her professional and life decisions.

- Cognitive empathy (ICE – Intercultural Cognitions Empathy): understanding of different cognitive structures, understanding the cognitive prototypes and archetypes active in a given moment of time in a certain culture in a single person, the beliefs that generate the visible values, ideologies underlying behaviors, identifying the mental structures that the individuals own and which parts are culturally-depending” (Daniele Trevisani, 2005).”

- Citazione del modello di Empatia a 4 Livelli nel progetto internazionale 883

- Citazione del Modelli di Empatia di Trevisani presso la Haway Book Library

- Citazione del Modelli di Empatia a 4 Livelli di Trevisani nell’HelpDesk Survival Project sul tema Competenze Interculturali

- Citazione in Linkedin Pulse modello di Empatia di Trevisani a 4 livelli, in Inglese

Citazione nella voce italiana “Empatia” in Wikipedia, sezione Approccio Interculturale

Empatia

L’empatia è la capacità di comprendere a pieno lo stato d’animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore. Empatia significa “sentire dentro”[1], ad esempio “mettersi nei panni dell’altro”, ed è una capacità che fa parte dell’esperienza umana ed animale.

Indice

[nascondi]

- 1 Origini del termine

- 2 Concetto

- 3 Distinzione tra empatia positiva ed empatia negativa

- 4 I diversi approcci

- 5 Educazione

- 6 Empatia nelle relazioni d’amore

- 7 La misurazione dell’empatia

- 8 Disturbi

- 9 La civiltà dell’empatia di Jeremy Rifkin

- 10 Note

- 11 Bibliografia

- 12 Voci correlate

- 13 Altri progetti

- 14 Collegamenti esterni

Origini del termine

La parola deriva dal greco “εμπαθεία” (empatéia, a sua volta composta da en-, “dentro”, e pathos, “sofferenza o sentimento”),[2] che veniva usata per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l’autore-cantore al suo pubblico.

Il termine empatia è stato coniato da Robert Vischer, studioso di arti figurative e di problematiche estetiche, alla fine dell’Ottocento. Tale termine nasce perciò all’interno di un contesto legato alla riflessione estetica, ove con empatia s’intende la capacità della fantasia umana di cogliere il valore simbolico della natura[3]. Vischer concepì questo termine come capacità di sentir dentro e di con-sentire[4], ossia di percepire la natura esterna, come interna, appartenente al nostro stesso corpo. Rappresenta quindi la capacità di proiettare i sentimenti da noi agli altri e alle cose, che percepiamo.

Il termine empatia verrà utilizzato da Theodor Lipps, il quale lo porrà al centro della sua concezione estetica e filosofica, considerandolo quale attitudine al sentirsi in armonia con l’altro, cogliendone i sentimenti, le emozioni e gli stati d’animo, e quindi in piena sintonia con ciò che egli stesso vive e sente.

Concetto

Il termine “empatia” è stato equiparato a quello tedesco Einfühlung.[5] Coniato, quest’ultimo, dal filosofo Robert Vischer (1847–1933) e, solo più tardi, tradotto in inglese come empathy. Vischer ne ha anche definito per la prima volta il significato specifico di simpatia estetica. In pratica il sentimento, non altrimenti definibile, che si prova di fronte ad un’opera d’arte. Già suo padre Friedrich Theodor Vischer aveva usato il termine evocativo einfühlen per lo studio dell’architettura applicato secondo i principi dell’Idealismo.[6]

Nelle scienze umane, l’empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da un impegno di comprensione dell’altro, escludendo ogni attitudine affettiva personale (simpatia, antipatia) e ogni giudizio morale. Fondamentali, in questo contesto, sia gli studi pionieristici di Darwin sulle emozioni e sulla comunicazione mimica delle emozioni, sia gli studi recenti sui neuroni specchio scoperti da Giacomo Rizzolatti, che confermano che l’empatia non nasce da uno sforzo intellettuale, è bensì parte del corredo genetico della specie. Si vedano al proposito anche gli studi di Daniel Stern.

Nell’uso comune, empatia è l’attitudine a offrire la propria attenzione per un’altra persona, mettendo da parte le preoccupazioni e i pensieri personali. La qualità della relazione si basa sull’ascolto non valutativo e si concentra sulla comprensione dei sentimenti e bisogni fondamentali dell’altro.

Il contrario di ’empatia’ è ‘dispatia’ ovvero l’incapacità o il rifiuto di condividere i sentimenti o le sofferenze altrui; il vocabolo ‘dispatia’ non è inserito nei comuni vocabolari ma è utilizzato nei testi di alcuni autori. [senza fonte] In medicina l’empatia è considerata un elemento fondamentale della relazione di cura (ad esempio la relazione medico-paziente) e viene talvolta contrapposta alla simpatia: quest’ultima sarebbe un autentico sentimento doloroso, di sofferenza insieme (da syn- “insieme” e pathos “sofferenza o sentimento”) al paziente e sarebbe quindi un ostacolo ad un giudizio clinico efficace; al contrario l’empatia permetterebbe al curante di comprendere i sentimenti e le sofferenze del paziente, incorporandoli nella costruzione del rapporto di cura ma senza esserne sopraffatto (questo tipo di distinzione non è condiviso da tutti, vedi alla voce simpatia). Sono state anche messe a punto delle scale per la misurazione dell’empatia nella relazione di cura, come la Jefferson Scale of Physician Empathy. L’empatia nella relazione di cura è stata messa in relazione a migliori risultati terapeutici (outcome), migliore soddisfazione del paziente e a minori contenziosi medico-legali tra medici e pazienti.[7]

La nozione di empatia è stata oggetto di numerose riflessioni da parte di intellettuali come Edith Stein, Antoine Chesì, Max Scheler, Sigmund Freud o Carl Rogers.

Il merito dell’introduzione del principio di empatia in psicoanalisi è principalmente dovuto a Heinz Kohut[8]. Il suo principio è applicabile al metodo di raccolta del materiale inconscio[9]. Anche l’alternativa all’applicazione del principio rientra nelle possibilità di cura, quando è ineludibile la necessità di fare i conti con un altro principio, quello di realtà.

Per le sue origini l’empatia ha ragione di essere nell’arte e nelle sue applicazioni. In maniera particolare quando l’arte utilizza le parole per la narrazione. In questo caso non solo è mantenuto il rapporto con la psicologia, ma si ampliano le sue possibilità di intervento. Non tutti possono scolpire o dipingere, ma parlando se non scrivendo qualcosa lo possono raccontare molti. Allora la produzione si sviluppa nel verso artista-psicologo-individuo. Non sono escluse possibilità per i disabili, privilegiando la relazione artista-individuo con la mediazione più cauta dello psicologo. Quest’ultimo non può suggerire all’individuo un percorso di emulazione. Il che non impedisce che l’individuo disabile possa diventare artista a sua volta. A cambiare è la posizione dello psicologo che deve solo rendere possibile la fusione dei vissuti dell’artista con quelli dell’individuo. Di certo lo psicologo dovrebbe mantenere entro limiti accettabili la complessità dell’intervento. Senza che per questo il disabile o l’arte abbiano a soffrirne, anzi si potrebbe dire il contrario.

Il libro di Geoffrey Miller The mating mind difende il punto di vista secondo il quale

| « l’empatia si sarebbe sviluppata perché mettersi nei panni dell’altro per sapere cosa pensa e come reagirebbe costituisce un importante fattore di sopravvivenza in un mondo in cui l’uomo è in continua competizione con gli altri uomini. » |

L’autore spiega inoltre che la selezione naturale non ha potuto che rinforzarla, poiché influiva sulla sopravvivenza e che alla fine si è sviluppato un sentimento umano che attribuiva una personalità praticamente a tutto ciò che la circondava. Si vede in questo un’origine probabile dell’animismo e più tardi del panteismo.

L’empatia è anche il cuore del processo di comunicazione non violenta secondo Marshall Rosenberg, allievo di Carl Rogers.

Grande interesse è stato posto nella ricerca di corrispondenze biologiche per l’empatia[10]. Sono stati valutati allo scopo i cosiddetti “neuroni-specchio”, attraverso diagnostica per immagini del tipo fRMN[11]. Queste cellule si attivano sia quando un’azione viene effettuata da un individuo sia quando questo stesso individuo osserva la stessa azione effettuata da un altro individuo; questo fenomeno è stato in particolare osservato in alcuni primati[12] Analogamente negli uomini si attiva la medesima area cerebrale nel corso di un’emozione e osservando altre persone nel medesimo stato emozionale[13]. Vi sono altre segnalazioni analoghe[14], anche in psicopatologia[15].

Molti si aspettano dalla biologia una spiegazione definitiva di questa materia. Creature differenti sembrano possedere lo stesso numero di geni. Il genere umano è tuttavia peculiare nel mondo vivente. Sappiamo che la funzione del RNA non consiste solo nella produzione di proteine sotto la guida del DNA. L’RNA ha proprietà di regolazione e programmazione su crescita e funzione cellulare. Il complicato meccanismo d’azione non è del tutto noto e potrebbe spiegare la differente complessità degli esseri viventi. Al riguardo l’impressione è che la biologia sia ancora priva di conoscenze complete.[16] L’empatia in questione coinvolge troppo ampiamente sviluppo e funzione psichica perché questo orientamento di ricerca trovi una conferma in esclusiva. Alternativamente si può fare conto su conoscenze disponibili in altre discipline.

Distinzione tra empatia positiva ed empatia negativa

Con empatia positiva si intende la capacità del soggetto di partecipare pienamente alla gioia altrui; si tratta di un con-gioire e di un saper perciò cogliere la gioia altrui, avendo coscienza della felicità da lui provata. In questo senso l’empatia in termini positivi può essere collegata, in generale a simpatia. La gioia colta attraverso la simpatia è però diversa, rispetto al contenuto, dalla gioia colta tramite l’empatia. Nel primo caso, infatti sarà una gioia non-originaria e quindi meno intensa e durevole rispetto a colui che si presenta più prossimo a questa gioia; mentre nel secondo caso, la gioia colta tramite l’empatia sarà di tipo originario, in quanto il contenuto di ciò che viene provato empatizzando con l’altro avrà lo stesso contenuto, anche se solo un altro modo di datità[17].

Con empatia negativa si concepisce l’esperienza di colui che non riesce a empatizzare rispetto alla gioia altrui, trasferendo nel proprio vissuto originario le sue emozioni. Ciò accade in quanto qualcosa in lui si oppone; un’esperienza presente o passata o la stessa personalità della persona fungono, infatti,da barriera alla sua capacità di cogliere la gioia altrui. L’esempio potrebbe essere quello della perdita di una persona cara, che impedisce all’individuo di far emergere una simpatia verso la gioia dell’altro e quindi di condividerla. In questo caso, infatti, il triste evento e i sentimenti di altrettanto tipo che ne derivano fanno sorgere un conflitto, in quanto l’io si sente diviso tra due parti: vivere della gioia altrui o rimanere nella tristezza che quanto accaduto determina[18].

I diversi approcci

Approccio cognitivo e affettivo

Secondo un approccio prettamente affettivo, l’empatia sarebbe un evento di partecipazione/condivisione del vissuto emotivo dell’altro, seppure in modo vicario.

Psicoterapeuti, e psicoanalisti già dall’inizio del secolo scorso, avevano dato maggiore rilievo al ruolo che l’empatia gioca nelle relazioni interpersonali. In particolare, per chi per primo si è avventurato nello studio dell’empatia, inserendola nell’ambito della psicologia sociale, essa è imitazione spontanea di gesti e posture osservate negli altri, e quindi condivisione dei loro vissuti; d’altro canto per alcuni psicoanalisti, empatizzare significa provare quello che prova l’altro, dando motivo al soggetto di capire ciò che prova egli stesso. Secondo invece la natura di tipo cognitivo l’empatia è considerata la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro. Per i cognitivisti, a partire dagli anni ’60, empatizzare con qualcuno significa comprendere i suoi pensieri, le sue intenzioni, riconoscere le sue emozioni in modo accurato e riuscire a vedere la situazione che sta vivendo dalla sua prospettiva[19], pur non negando che vi sia anche una piccola partecipazione dell’emotività che entra in gioco, ma considerandola come un epifenomeno cognitivo.

Dagli anni ’80, empatizzare significa provare un’esperienza di condivisione emotiva e di comprensione dell’esperienza dell’altro, dando quindi spazio ad una componente affettiva ed una cognitiva, in modo tale che esse possano coesistere nel processo empatico. Questa nuova idea di vedere il fenomeno, fa riferimento ai modelli multifattoriali (o multidimensionali) dell’empatia. Malgrado alcuni distinguano due tipi diversi di empatia (cognitiva e emozionale), come A. Mehrabian (1997), vi sono altri studiosi, come N.D. Feshbach, la quale considera l’empatia come un costrutto multicomponenziale. In essa vi è un incontro affettivo (affect match), in cui però si prova certezza nel fatto che ciò che si prova è ciò che prova anche l’altro (condivisione vicaria). Vi è quindi un’integrazione delle due componenti affettiva e cognitiva.

Approccio psicoanalitico

Secondo Nancy Mc Williams l’empatia è uno strumento non solo utile, ma necessario allo psicoanalista di professione per percepire ciò che il paziente prova dal punto di vista emotivo. Capita spesso infatti, che vi siano molti terapeuti che si lamentino di essere poco empatici nei confronti dei propri pazienti, ma in realtà questa loro insicurezza, paura e spesso ostilità verso la clientela, è provocata da affetti poco positivi, che scaturiscono proprio dal loro elevato livello di empatia, il quale permette di entrare talmente nello stato del paziente, da sentirne i sentimenti, a tal punto da confondere i propri con quelli degli altri. Gli affetti dei pazienti quindi, molte volte causano una sofferenza talmente grande allo stesso terapeuta, che a lui risulta difficile indurre negli stessi risposte di uguale intensità. Tutto ciò in realtà è molto positivo, perché in questo modo l’infelicità del paziente diventa percepita in maniera sincera e genuina. Non è quindi frutto di una meccanismo dettato dalla mera compassione professionale, ma tenendo conto dell’unicità della persona si entra autenticamente a far parte del suo vissuto emotivo.

Approccio interculturale ed empatia interculturale

L’empatia interculturale rappresenta la capacità di percepire il mondo come esso viene percepito da una cultura diversa dalla propria. Ad esempio, quale sia la diversa concezione della morte nella cultura Italiana rispetto a quella Indiana (utile per capire come essa generi diversi rituali e comportamenti che altrimenti non troverebbero spiegazione), quale sia l’approccio verso il tempo (scadenze, precisione temporale, prospettiva temporale) in una cultura Nord- Europea o Latina (e quindi come regolarsi nei casi di comunicazione interculturale, mantenendo efficacia anche all’interno di una cultura diversa), come negoziare con persone e organizzazione di culture diverse, e essere capaci di integrare ogni possibile differenza nella propria strategia comunicativa. La letteratura in materia distingue quattro livelli di empatia (Trevisani, 2005) che qualificano le dimensioni utili per applicare una componente empatica sul piano interculturale:

- Empatia comportamentale: capire i comportamenti di una cultura diversa e le loro cause, capire il perché del comportamento e le catene di comportamenti correlati.

- Empatia emozionale: riuscire a percepire le emozioni vissute dagli altri, anche in culture diverse dalle proprie, capire che emozioni prova il soggetto (quale emozione è in circolo), di quale intensità, quali mix emozionali vive l’interlocutore, come le emozioni si associano a persone, oggetti, fatti, situazioni interne o esterne che l’altro vive.

- Empatia relazionale: capire la mappa delle relazioni del soggetto e le sue valenze affettive nella cultura di appartenenza, capire con chi il soggetto si rapporta volontariamente o per obbligo, con chi deve rapportarsi per decidere, lavorare o vivere, quale è la sua mappa degli “altri significativi”, dei referenti, degli interlocutori, degli “altri rilevanti” e influenzatori che incidono sulle sue decisioni, con chi va d’accordo e chi no, chi incide sulla sua vita professionale (e in alcuni casi personale).

- Empatia cognitiva (o dei prototipi cognitivi): capire i prototipi cognitivi attivi in un dato momento del tempo in una certa cultura, le credenze di cui si compone, i valori, le ideologie, le strutture mentali che il soggetto culturalmente diverso possiede e a cui si ancora” (Trevisani, 2005)

Educazione

Genitori e attaccamento

Già M. L. Hoffman dà rilievo all’empatia, come qualcosa che compare nella consapevolezza del bambino fin dai primi anni di vita. Madre e padre dovrebbero imparare anch’essi ad essere soggetti empatici, soprattutto tramite la sensibilità e non la punizione. Dovrebbero quindi educare ai valori dell’altruismo, dell’apertura verso il prossimo, in modo tale che il figlio impari a capire e condividere il punto di vista degli altri.

In generale, secondo John Bowlby, esiste la cosiddetta teoria dell’attaccamento, per la quale il legame relazionale che si crea tra il bimbo e le figure adulte (caregivers), che si prendono cura di lui, è innato. Inoltre tale legame può essere spiegato ricorrendo alla teoria evoluzionistica, secondo la quale il piccolo può sopravvivere più facilmente se vicino a qualcuno che lo protegge dai pericoli e gli è vicino nei momenti felici e in quelli di difficoltà.

Secondo J. Elicker, M.Englund e L. A. Stroufe, le figure adulte di attaccamento, non solo favoriscono al bambino aspettative sociali positive, ma inoltre fa sì che si rinforzi l’autostima del bambino assieme all’immagine che egli ha di sé.

A scuola

Presupposto essenziale dell’educazione è la trasmissione di un messaggio dal contenuto relazionale-affettivo, perché solo con un clima positivo e di fiducia reciproca c’è un incremento dell’apprendimento negli allievi. Per questo l’insegnante stesso, per essere un buon insegnante deve ricorrere al raggiungimento di un buon livello di empatia con la sua classe.

Cooper ha voluto indagare quale sia il legame fra empatia-insegnante-alunni, e ha notato, che a livello morale, il livello di empatia dell’insegnante influenza enormemente la condivisione di affetti, sentimenti e conoscenze a livello interclasse. È insomma, egli stesso un esempio, una guida, una sorta di catalizzatore dell’apprendimento. L’importante per lui, è tenere conto individualmente di ciascun alunno, ma senza perdere di vista l’insieme, affinché questa sorta di partecipazione influisca anche sugli alunni più bravi, in modo che lo supportino nel suo obiettivo.

Fortuna e Tiberio (1999) hanno determinato dei criteri per stabilire quanto un insegnante sia più empatico di un altro. Nel caso sia più empatico, il docente è contraddistinto da una maggiore propensione a elogiare e premiare gli studenti che se lo meritano, più che a denigrare o svalutare coloro che non riescono a portare a termine un risultato. Inoltre sanno accogliere e guidare gli studenti che esprimono liberamente i propri sentimenti, incentivando le discussioni condivise in aula. Tali maestri non ricorrono all’atteggiamento autoritario, ma sono capaci di valorizzare i propri alunni, facendo emergere la loro creatività. Molto importante è il fatto che gli alunni che collaborano con insegnanti empatici abbiano un livello di autostima più alto e un concetto di sé sociale più positivo, senza contare che anche a livello sociale gli alunni si prestano molto più ad essere collaborativi, perché capiscono qual è il comportamento più rispettoso da tenere all’interno di un gruppo. L’empatia non è presente però in tutti gli insegnanti, essi stessi infatti ritengono che essa sia una sorta di caratteristica individuale più o meno esercitata nel tempo. Essa emerge soprattutto all’interno delle classi poco numerose. Condizione necessaria è che si instauri tra insegnante e alunni un rapporto di fiducia, positivo, cooperativo e volto all’ascolto reciproco.

Empatia nelle relazioni d’amore

L’empatia è un fattore fondamentale nelle relazioni di coppia. Nelle relazioni amorose l’uomo non dà cose materiali, ma se stesso in sostanza; dunque le persone che amano si sentono vive. C’è un desiderio di fondersi con l’altro essere, comprendendolo pienamente, che è proprio una dimensione dell’empatia stessa; pertanto l’empatia facilita il coinvolgimento della crescita all’interno della coppia.

L’empatia può produrre effetti positivi e negativi nella coppia. Nel primo caso può essere utilizzata per risolvere incomprensioni e litigi futili; nel secondo caso invece può danneggiarla evidenziando le differenze che minacciano la continuità della relazione. Infatti l’empatia prolunga l’amore quando non vi è una disparità tra i partner nella comprensione reciproca e nella capacità di sentirsi vicendevolmente.

La misurazione dell’empatia

Poiché non esiste una definizione condivisa di empatia, risulta particolarmente difficile definire quali sono i metodi e gli strumenti maggiormente idonei a misurarla. Alcuni studiosi, infatti, privilegiano l’approccio cognitivo e altri quello affettivo.

È quindi possibile distinguere diverse tecniche di misurazione dell’empatia facendo riferimento agli aspetti che esse considerano: cognitivi, affettivi o multidimensionali.

Strumenti basati su aspetti cognitivi

Tra di essi si possono distinguere due sottocategorie:

- I test di predizione sociale, che identificano l’empatia come la capacità della persona di fare una stima di ciò che gli altri provano (emozioni e pensieri). Due famosi test di questo tipo sono quello di R. F. Dymond e quello di W. A. Kerr e B. J. Speroff.

- I test di role taking affettivo, che identificano l’empatia come l’abilità dell’individuo di comprendere la prospettiva dell’altro in una determinata situazione. L’esempio più noto è il Test di Percezione Interpersonale (Interpersonal Perception Test) di H. Borke.

Strumenti basati su aspetti affettivi

In questo caso si possono individuare tre tipologie:

- Resoconti verbali, cioè risposte che gli individui danno a situazioni stimolo come storie figurate, interviste e questionari.

- Indici somatici, cioè posture, gesti, sguardi, vocalizzi ed espressioni facciali[20] che le persone assumono nel momento in cui si trovano esposte a situazioni significative dal punto di vista emotivo.

- Indici psicofisiologici, cioè risposte del sistema nervoso autonomo come, ad esempio, la sudorazione, la vasocostrizione, il battito cardiaco, la temperatura e la conduttanza della pelle[21].

Strumenti basati su aspetti multidimensionali

Secondo alcuni autori non è sufficiente limitarsi a considerare solamente o l’aspetto cognitivo o quello affettivo, ma è necessario utilizzare strumenti più complessi che fanno riferimento ad entrambi. Due esempi significativi sono il Sistema di Punteggio Continuo (Empathy Continuum Scoring System) di Janet Stayer e l’Indice di Reattività Interpersonale (Interpersonal Reactivity Index) di M. H. Davis.

Disturbi

Alcuni disturbi e malattie mentali presentano come sintomi anche carenza di empatia. Mentre in questi tale caratteristica è solo conseguente o parallela ad altre caratteristiche disturbanti, esiste un disturbo comprendente a volte deficit di empatia cognitiva, la sindrome di Asperger; in questa, tale deficit non deve essere interpretato come negativo, ma neutro, in quanto se nei pazienti mancano i risvolti “positivi” dell’empatia, mancano anche quelli “negativi” (schadenfreude, acredine).

La civiltà dell’empatia di Jeremy Rifkin

Secondo i concetti esposti dall’economista e saggista statunitense Jeremy Rifkin in un saggio del 2010 intitolato La civiltà dell’empatia, l’uomo moderno è naturalmente predisposto all’empatia, intesa come capacità di immedesimarsi negli altri – uomini o animali – attraverso i cosiddetti neuroni specchio, così da sentirne le sofferenze, le gioie, le fatiche ecc. Secondo Rifkin «sono circa 20.000 anni che non siamo più homo sapiens sapiens, ma homo empathicus. Leghiamo tra di noi, socializziamo, ci occupiamo l’uno dell’altro, siamo cooperativi […] Ci basiamo su tre colonne portanti per il nostro benessere: la socializzazione, la salute (igiene e sanità, nutrizione), e la creatività. Quando una di queste tre colonne o l’empatia viene a mancare o repressa, vengono fuori i nostri alter-eghi, da cui la violenza, l’egoismo, il narcisismo ecc. […] Poi però, ci pentiamo di aver fatto del male, perché non è proprio nella nostra natura.[22]

Note

- ^ Fortuna F., Tiberio A., Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, Franco Angeli 1999, p. 11.

- ^ Cf. empatia in Enciclopedia Treccani online.

- ^ Giusti E., Locatelli M., Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento, Sovera edizioni. 2007, p. 13.

- ^ Giusti E., Locatelli M., Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento, Sovera edizioni. 2007, p. 12.

- ^ Cf. Einfühlung in Enciclopedia Treccani online.

- ^ Mallgrave and Ikonomou, Introduction, in Empathy, Form and Space. Problems in German Aesthetics, 1873-1893, Santa Monica, 1994, pp. 1-85.

- ^ Hojat M. “Empathy in patient care”, Springer 2007, Storia, sviluppo, misurazione ed esito dell’uso dell’empatia nella cura dei pazienti.

- ^ Kohut H., “How does analysis cure?” The University of Chigago Press (Chicago, 1984), 82

- ^ Galotti A., “Profili: Heinz Kohut” in “Individuazione” anno 11° nº 42 (Genova, dicembre 2002), 4.

- ^ Preston e de Waal, 2002

- ^ Decety e Jackson, Decety e Lamm, de Vignemont e Singer; 2006

- ^ ‘Empathy – Neurological basis’ English http://www.wikipedia.org

- ^ Wicker et al., 2003. Keysers et al., Morrison et al., 2004. Singer et al., 2004 e 2006. Jackson et al., 2005 e 2006. Lamm et al., 2007

- ^ Bower; Nakahara e Miyashita; 2005

- ^ Tunstall, Fahy e McGuire, 2003. Dapretto et al., 2006

- ^ Biology’s Big Bang – Unravelling the Secrets of RNA The Economist June 16th, 2007.

- ^ Stein E., L’empatia, Franco Angeli, 1986, pp. 68-70

- ^ Stein E., L’empatia, Franco Angeli, 1986, pp. 68-70.

- ^ Albiero P., Matricardi G., Che cos’è l’empatia, Carocci, 2006, p.11

- ^ Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti Editore, 2010, p. 82

- ^ Albiero P., Matricardi G., Che cos’è l’empatia, Carocci, 2006, p.70

- ^ Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2010. ISBN 978-88-04-59548-9

Bibliografia

- Trevisani, D., Negoziazione Interculturale. Comunicazione oltre le barriere culturali, Franco Angeli, 2005.

- Mallgrave and Ikonomou, “Introduction”, in “Empathy, Form and Space: Problems in German Aesthetics, 1873-1893” (Santa Monica, 1994), 1-85.

- Kohut H., “How does analysis cure?” The University of Chicago Press (Chicago, 1984), 82.

- Fogliani T. M., “Empatia ed emozioni”, C.U.E.C.M. (Catania, 2003)

- Galotti A., “Profili: Heinz Kohut”, in “Individuazione” anno 11° nº42 (Genova, dicembre 2002), 4.

- “Empathy – Neurological basis”, in English http://www.wikipedia.org

- “Biology’s Big Bang – Unravelling the Secrets of RNA”, The Economist June 16th, 2007.

- Hojat M. “Empathy in Patient care – Antecedents, Development, Measurement and outcomes”, 2007 Springer Science.

- Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2010. ISBN 978-88-04-59548-9.

- M. Scheler, Essenza e forme della simpatia, FrancoAngeli, Milano 2010

- A. Pinotti, Empatia. Storia di un’idea da Platone al postumano, Laterza (Roma-Bari) 2011.

- Capurso M., Relazioni educative e apprendimento. Modelli e strumenti per una didattica significativa, Centro Studi Erickson, 2004

- Fortuna F., Tiberio A., Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, Franco Angeli 1999

- Stein E., L’empatia, Franco Angeli, 1986

- Giusti E., Locatelli M., Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento, Sovera edizioni. 2007

- Mc Williams N., La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo clinico, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1999

- Albiero P., Matricardi G., Che cos’è l’empatia, Carocci, 2006

- Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti Editore, 2010

- Gandolfi G.,Il processo di selezione. Strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione). Manuale pratico applicativo con test ed esercitazioni, Franco Angeli, 2004

- Bolognini S.,L’empatia psicoanalitica, Bollati Boringhieri, 2002

Voci correlate

- Compassione (filosofia)

- Simpatia

- Apatia (psicologia)

- Antipatia

- Ascolto attivo

- Buon selvaggio

- Telepatia

- Comprensione

- Ermeneutica

- Intelligenza emotiva

- Emozione

- Neuroni specchio

- Amore

- Pathos

- Sensibilità (psicologia)

- Assertività

- Ponerologia

- Kurt Cobain

Altri progetti

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni sull’empatia

Wikiquote contiene citazioni sull’empatia Wikizionario contiene il lemma di dizionario «empatia»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «empatia» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull’empatia

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull’empatia

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Articolo di Marco Belpoliti tratto dal sito del quotidiano La Stampa, lastampa.it.

- Articolo del prof. Luciano Berti (PDF), unambro.it.

- Empatia, in Tesauro del Nuovo soggettario, BNCF, marzo 2013.

- Video La civiltà empatica (J. Rifkin), youtube.com.

- Video Neuroni specchio: una questione di empatia, youtube.com.