Un nuovo modo di vedere le emozioni e le performance. Emozioni Alfa ed emozioni Beta

Copyright. Articolo a cura di Daniele Trevisani www.danieletrevisani.it Testo elaborato con modifiche dall’autore, tratto dal libro Self-power. Psicologia della motivazione e della performance, Franco Angeli editore. https://amzn.to/32ZDZJo

Divertiti.

Ricorda, amico mio, di goderti il progetto così come il suo risultato,

perché la vita è troppo breve per riempirla di energia negativa.

Bruce Lee

La “soglia di efficacia personale” rende gli obiettivi facili o difficili

L’intera questione delle emozioni alfa e emozioni beta ruota attorno a:

- vivere intensamente il progetto, la via, il percorso – emozioni beta – come il valore di ogni falcata e di ogni atto di respirazione nella corsa, e

- cosa proviamo per il risultato finale che vogliamo raggiungere o che ci assegnano – emozioni alfa, esempio, cosa proviamo verso l’idea di tagliare il traguardo o porci un tempo-obiettivo per correre una maratona

I mix emotivi che si generano nelle situazioni reali. Es, volere il risultato ma volerlo subito e detestare il percorso di costruzione che ti ci porta, oppure amare il viaggio sino a considerare irrilevante la meta, e tante altre condizioni intermedie.

Queste “faccende” sono talmente importanti per le performance, e piene di sfumature, che vanno affrontate obbligatoriamente, se vogliamo mai avere speranza di compiere performance davvero eccezionali ma anche avere un vissuto appagante nella vita di chi le compie.

Si, a volte diciamo che il viaggio è persino più appagante della meta. Ma per chi si occupa di performance, queste semplificazioni sono solo l’inizio. Vanno approfondite.

La tematica del raggiungimento di obiettivi è ampiamente trattata in campo strategico e aziendale. Obiettivi. Obiettivi. Obiettivi. Tutto ruota attorno agli obiettivi, sino a perdere di vista chi è che li deve raggiungere – esseri umani e non macchine – e quali energie mentali servano, in che stato sono queste “macchine”.

Immaginate di dare un obiettivo semplicissimo ad una persona depressa. Una persona realmente depressa troverà difficile persino alzarsi dal letto.

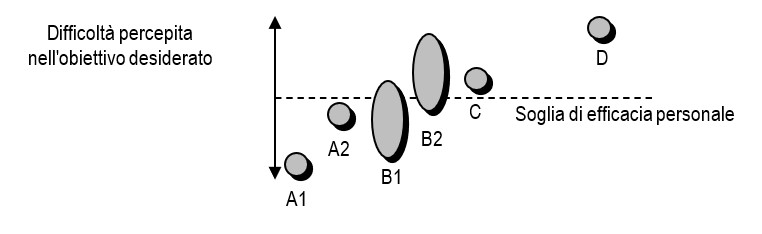

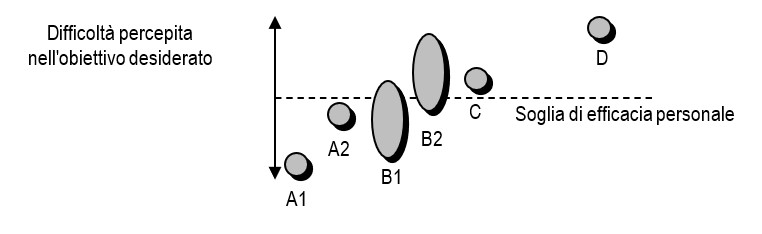

L’obiettivo diventa semplice o facile in funzione di dove si posiziona la soglia di efficacia personale.

Figura 1 – Posizione di diversi obiettivi rispetto alla soglia di efficacia personale

Ognuno di noi può esercitarsi nell’individuare:

- Obiettivi di tipo A1: quello che sento di poter fare con assoluta tranquillità, qualcosa di “tranquillo”, niente di sfidante per me.

- Obiettivi di tipo A2: quello che sento di poter fare ma mi richiede un impegno e attenzione particolari. Rientra comunque tra “ciò che sento di poter fare”.

- Obiettivi di tipo B1: obiettivi “quasi alla portata”, ciò che riuscirei a fare bene ma solo in parte, e sento che per poterlo fare bene devo ancora apprendere qualcosa, o mi serve ancora qualche ingrediente.

- Obiettivi di tipo B2: obiettivi con larga probabilità di fallimento, temi su cui qualcosa conosco, qualcosa so fare, ma per raggiungerli sento che devo ancora apprendere molto, li sento ancora molto lontano e difficili.

- Obiettivi di tipo C: non è fattibile ora, ma non è molto lontano da quello che sento di poter fare, se iniziassi ad esercitarmi. Per ora è fuori dalla mia portata ma non è detto lo sia per sempre.

- Obiettivi di tipo D: troppo lontano, troppo difficile, impossibile per me, adesso e per sempre.

L’asticella con cui misuriamo questi obiettivi diventa il Potere Personale.

Figuriamoci cosa accade quando diamo un obiettivo ad una persona demotivata. O, se lo riceviamo noi stessi e non ci crediamo. Cosa facciamo?

Possiamo cercare di aumentare il nostro Potere Personale, alzare l’asticella con cui misuriamo gli eventi, o abbandonarne persino l’idea. Cosa fare, in questo caso, diventa un modo di vivere la vita.

Obiettivi ed emozioni

Le emozioni determinano “a cosa” dedichiamo il nostro tempo migliore, le energie più belle, cosa facciamo più volentieri, e a quali azioni dedichiamo meno tempo possibile, sino al punto di negarle o posticiparle sino alla morte.

Il mondo del time management, la gestione del tempo, e più in generale delle risorse limitate – fa troppo conto su fogli di Excel e poco conto sul mondo delle emozioni che proviamo nel fare qualcosa, o nel dirigerci verso uno scopo.

Sembrano due terreni diversi, ma in realtà lo sfondo emotivo è il vero substrato dei risultati.

Noi dedichiamo il nostro tempo migliore e le nostre risorse migliori a ciò che ci nutre, a ciò che ci gratifica, e fuggiamo tutto il resto.

Una cultura della consapevolezza deve portare le persone ad essere più consce di quali obiettivi o stati vuole raggiungere, e di come utilizza il suo tempo. Una scarsa consapevolezza vede invece le persone in uno stato di divario, di scostamento, tra ciò che desideri e come utilizzi realmente il tuo tempo.

Percepisci una dissonanza, un allarme, ogni volta che senti di dedicare tempo a qualcosa che non senti essere la tua vera vita. O cerchi un perchè in quello che fai, e questo perchè non lo trovi o fai sempre più fatica a trovarlo.

La ricerca del perchè, la ricerca di un bisogno di “senso” è sacra. Si tratta solo di ascoltarla.

In molte aziende ci si dedica alla pianificazione solo quando si è obbligati, mentre guidare un “muletto” o una ruspa gratificherebbe di più. Riempiamo le giornate – e a volte interi brani di vita – a correre come formiche anziché concentrarci su cosa è importante. Sul cosa fare e sul perché.

Cerchiamo invece di impegnarci in una vocazione o interesse, e impariamo a sentire il fluire delle energie, la dove prima vedevamo solo azioni vuote. Tutto cambierà.

Emozioni Alfa ed emozioni Beta

Un approccio che centri il fronte emotivo di come una persona vive gli obiettivi, deve procedere verso due specifiche aree di analisi

le emozioni viscerali che sento verso un certo effetto o end-state: sento davvero mio un certo obiettivo? Lo sento come qualcosa che mi tocca davvero? Provo passione per un certo obiettivo o lo vivo come uno dei tanti momenti che mi tocca fare, o un momento obbligato? Lo sento importante per i miei valori? Quanto? Voglio davvero vedere quel risultato finale raggiunto? Mi attiva emotivamente l’immagine di un certo risultato? La situazione che voglio si produca è davvero importante per me? O è un risultato più o meno burocratico, che non mi cambia la vita, che non mi attiva veramente? Denominiamo qui le emozioni verso l’obiettivo emozioni alfa.

Le emozioni che provo per le azioni necessarie (operations), le attività quotidiane, o i singoli step di un percorso. Mi annoiano le operazioni intermedie e vorrei solo vedere il risultato finale raggiunto? Provo invece piacere dell’azione, gusto del fare e dell’agire? Le operations mi annoiano o mi energizzano, le vorrei saltare o “guai a chi me le toglie”? Denominiamo qui le emozioni che accompagnano l’azione emozioni beta.

Il senso che le emozioni Alfa, quelle verso il lo scopo finale, è ben espresso nella seguente metafora:

”Se vuoi costruire una nave non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi;

non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro…

Ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare

lontano e sconfinato.

Appena si sarà risvegliata in loro questa sete

si metteranno subito al lavoro per costruire la nave”.

(Antoine-Marie-Roger de Saint Exupéry)

Il leader o motivatore che riesce a far visualizzare e apprezzare il risultato finale atteso, potrà generare motivazione autonoma.

Questa è una delle due strade.

Immaginiamo un vetraio di Murano, a Venezia, intendo nel produrre bicchieri artistici. Quanto è importante per lui arrivare a fine giornata ad avere prodotto X bicchieri (emozioni alfa)? Quanto sono importanti il gesto del produrre il bicchiere, del soffiare dentro alla cannuccia, del vedere il bicchiere prendere forma? Sono attività di per se gratificanti (emozioni beta)?

O ancora, esaminiamo il lavoro di un pittore. È mosso dal piacere di usare la tela e i colori, dall’idea di trovare un luogo o soggetto che lo ispira, o ogni singola attività gli è di peso e vorrebbe vedere il quadro finito prima possibile?

Ogni artista vive in modo diverso sia l’effetto da produrre (il quadro) che il modo di produrlo (le operations).

Le sfumature in questo campo sono molteplici.

Anche un pilota di aereo intento in una missione di salvataggio vive due momenti emotivi: sia voler vedere raggiunto un certo risultato strategico finale a cui contribuisce con la sua missione (salvare la persona), oppure essere ammaliato dal piacere del volare, energizzato dalle operazioni di volo, dall’adrenalina dell’azione, al di la degli effetti che l’azione avrà (essere parte di un processo).

Possiamo avere persino casi in cui non interessi assolutamente il perché della missione (emozioni alfa azzerate) ma interessi unicamente il fatto di farla bene, il piacere che si prova durante, la totale gratificazione che accompagna il gesto (emozioni beta massimizzate).

Io non mi sono mai sentita tanto viva come dopo una battaglia dalla quale sono uscita viva e indenne. […]

È dopo aver vinto quella sfida che ti senti così vivo.

Vivo quanto non ti senti nemmeno nei momenti più ubriacanti di gioia o nei momenti più travolgenti d’amore.

Oriana Fallaci, da Accetto la morte ma la odio, 2006

Chi ha praticato boxe o arti di combattimento lo sa bene. Usciti dal ring e dopo una doccia sembra di avere un’altra occasione per vivere. Sembra che il mondo, prima ostile, sia diventato un posto migliore. Questa è una delle gratificazioni maggiori di chi fa sport estremi.

Ma entriamo nel mondo del lavoro, analizziamo le performance di un venditore: le emozioni alfa si attivano nel volere fortemente il risultato finale (vedere la vendita conclusa), le emozioni beta si attivano quando il venditore è emotivamente e positivamente coinvolto nella trattativa di vendita, nella strategia di preparazione, vede le trattative in sé come attività comunicativa e persuasiva interessante, come relazione di aiuto, o come sforzo di condivisione, o come esercizio di tattica e strategia, come sfida con se stesso, o come palestra del proprio stato o condizione mentale (attivazione delle emozioni beta).

Lo stesso per uno scrittore: siamo attivati unicamente dall’idea di vedere il libro finito, o si prova piacere nello scrivere? Se nessuna delle due aree attiva la persona, non avremo mai uno scrittore compiuto. E non avremo mai un buon libro.

Trattare di performance, di effetti da produrre, e di operazioni tattiche, tocca inevitabilmente il fronte delle emozioni soggettive.

Posso avere emozioni alfa plurime – più di una motivazione – verso la meta, ed emozioni beta plurime – più di una sensazione positiva collegata all’azione.

Per esempio, un formatore può avere emozioni alfa plurime se è interessato al compenso economico del suo lavoro, ma anche al vedere un corso terminato, e ad avere trasmesso bene i concetti che voleva lasciare. Allo stesso tempo può avere emozioni beta plurime: il piacere di avviare un contatto umano ad inizio attività, il piacere di vedere le persone all’opera durante, il gusto di un lavoro che scorre fluido e con un clima positivo.

Così come si arrabbierà quando qualcuno si comporta con maleducazione verso il formatore, verso altri studenti e verso la sacralità del momento formativo. E glielo dirà. Senza paura.

Agirò senza paura ogni volta in cui vorrò dire qualcosa in cui credo…

Daniele Trevisani ©

Quanto più le emozioni sia alfa che beta sono forti e numerose, tanto maggiore sarà l’attivazione verso lo scopo e la performance.

Chi non crede più a niente difficilmente riuscirà in qualcosa.

Quanto più invece sono assenti, deboli o invece negative le emozioni verso lo scopo o verso le attività da compiere, quanto più l’attività sarà considerata un peso o peggio una frustrazione, o verranno accettate passivamente riduzioni rispetto ai propri ideali, amputazioni e umiliazioni.

Ma vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa

e parlare diventa un obbligo.

Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico

al quale non ci si può sottrarre.

Oriana Fallaci

____

Copyright. Articolo a cura di Daniele Trevisani www.danieletrevisani.it Testo elaborato con modifiche dall’autore, tratto dal libro Self-power. Psicologia della motivazione e della performance, Franco Angeli editore. https://amzn.to/32ZDZJo