Link al libro “Le 10 vie alla Felicità” – scheda disponibile su Amazon

Link al libro “Le 10 vie alla Felicità” – scheda disponibile su Amazon

Presentazione di Daniele Trevisani[1]

Ho scritto dodici libri ed altrettanti, forse più, sto scrivendo, non li conto neanche più. Scrivo dal 1994 ininterrottamente, forse anche da prima, salvo lavorare per la famiglia quando serve. O saltare su un ring per espellere dal corpo la fatica mentale che solo gli scrittori veri sanno riconoscere, quella “nascita del testo”, quell’accompagnare ogni paragrafo e pagina con l’anima sulla tastiera e il fiato che si accorcia per poi ri-distendersi quando il concetto, finalmente, è emerso ed è li, nero su bianco, pronto per un confronto eterno con l’universo, tra critiche, apprezzamenti, condivisioni o negazioni.

Ma questa mia personale sindrome, con le fatiche e le gioie che la accompagnano, mi permette di saper distinguere un testo di qualità scritto da altri. Il lavoro di Daniele Mattoni è un progetto di grande, grande spessore. Quando un autore non si limita a ricercare la “via facile” per trattare un tema difficile, ma inizia a trattarlo per come è, a confrontare punti di vista offrire spunti, e persino esercizi pratici e operativi, siamo di fronte ad un autore, ad un ricercatore, e non solo ad uno scrittore. E’ per questo che ho deciso di portare il mio contributo, minimale, introducendo questo testo.

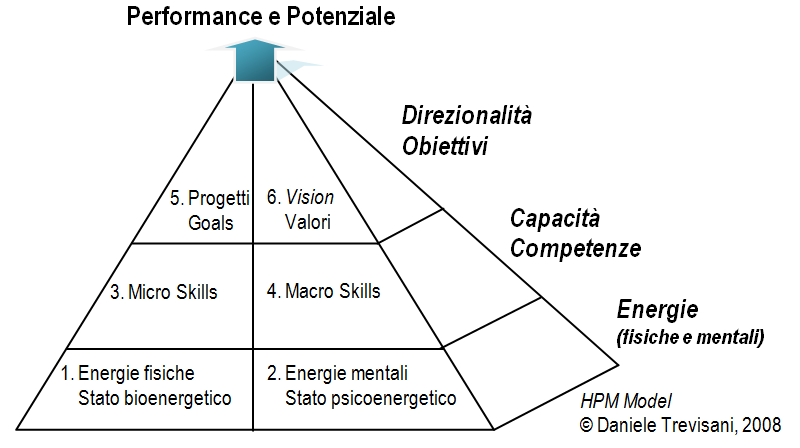

La prima connessione che mi sorge, immediata, spontanea, è la fortissima inter-relazione, quasi un intreccio magico, che unisce questo testo, ad un mio testo più di tipo manualistico, “Il Potenziale Umano”, uscito con la stessa casa editrice, e più leggo il testo di Daniele, più mi rendo conto che quel libro, il mio libro, pur così denso di principi, formule, scienza, diventa niente se mancano i temi che Daniele esprime in questo volume. Cosa può essere il Potenziale Umano se manca la felicità?

Vorrei esprimere alcuni pregi di quest’opera in modo chiaro e non adulatorio, andando sul particolare. In primo luogo, l’analisi della felicità è esposta per quello che veramente è, un parametro soggettivo. La mia felicità può nascere da esperienze che a te renderebbero triste, o spaventato, o viceversa. Si pensi ad uno scalatore e a quanto possa sentirsi felice nonostante si trovi cosparso di neve, gelo, appeso ad una parete, lontano da qualsiasi forma di materialità consumistica. Ma lo stesso vale per un meditatore, o un lettore che sia immerso in un testo che lo affascina. In questo Daniele offre una prospettiva finalmente scollegata dalla visione materialistica che tanti danni ha fatto finora, anche e soprattutto nella formazione e nel definire cosa sia il successo, una materia sottile da non banalizzare. I miei complimenti sinceri per questo.

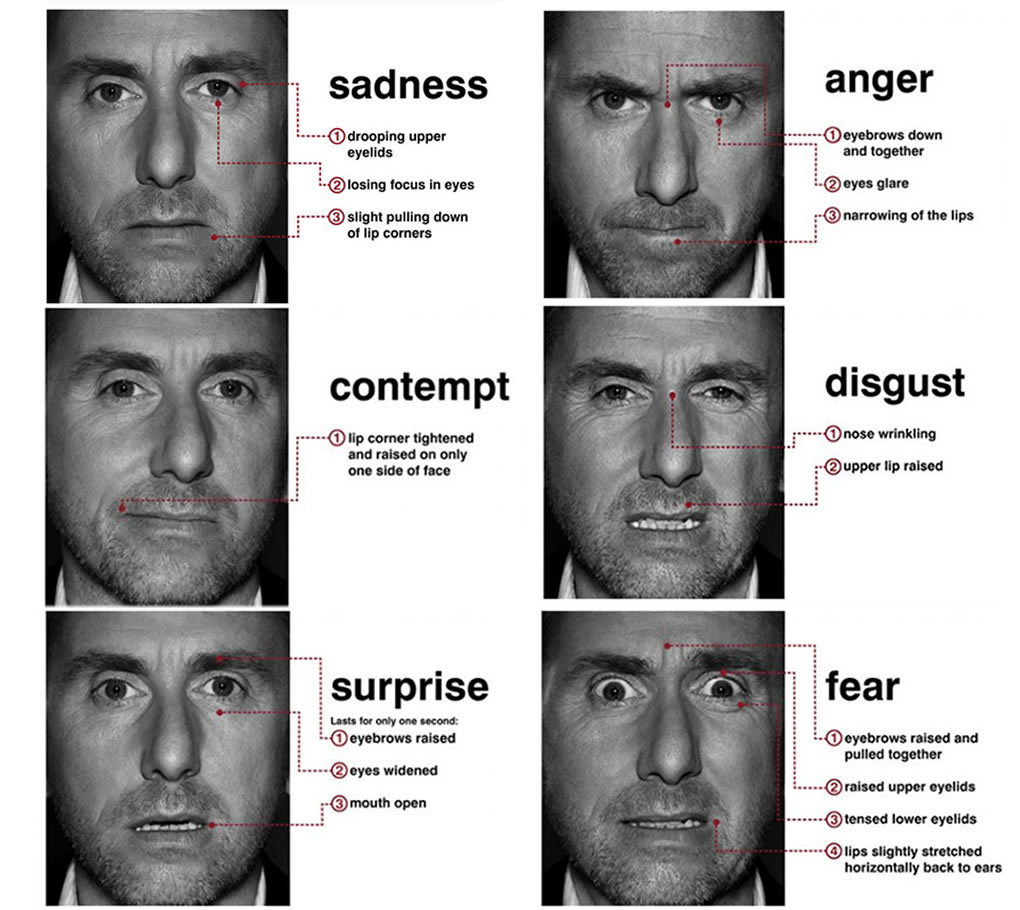

Un secondo passaggio fondamentale di questo volume è l’attenzione ai diversi piani, dai filosofi greci alle tecniche corporee moderne, come il focusing, il lavoro sulle emozioni, sino alla ricerca di significati profondi della vita, e di reti di relazioni umane che ti nutrano e che tu stesso puoi nutrire con il meglio di quanto saprai essere.

Altro passaggio critico e fondamentale, che offre una prospettiva dello spessore di questo testo, è l’inserimento di una serie di aree di ricerca, come quella dei “copioni e maschere”, derivante dalla microsociologia Goffmaniana, scienza conosciuta da pochi, ma proprio per questo una perla rara in un testo contemporaneo. Non è banale che qualcuno ci inviti a guardare che “film” stiamo interpretando, che personaggio siamo, che copioni si svolgono dentro alla nostra vita e persino nella nostra giornata.

L’autore ci porta a spasso dolcemente a visitare concetti come il “limite” delle nostre condizioni e persino di quanto crediamo sia “vero”, la quantità di menzogne e che ci raccontiamo per far funzionare il tutto e le convinzioni distorte, tecnicamente, la “dissonanza cognitiva” che ci vive dentro, qualcosa di così forte ma al tempo stesso intangibile, che non possiamo catturare e vedere se non con l’aiuto di un buon coach, counselor o terapeuta, o metodi di auto-osservazione mirata, qui descritti e che invito ad approfondire.

Con grande piacere, Daniele ha saputo integrare, e ne sono veramente grato, il mio “principio metabolico”, esposto in una pubblicazione sul cambiamento, con l’opera di grandissimi pensatori che hanno solcato ben prima di me gli oceani della riflessione. Questo mi onora, sinceramente.

Così come apprezzo la riflessione sul fatto che lavorare sulla propria felicità sia un’azione che non solo fa stare meglio noi, ma chiunque ci sia vicino, e persino le prossime generazioni. Siamo avvolti in una rete di energie dalla quale possiamo solo “succhiare”, o invece “donare” e dare. In tempi e in luoghi in cui per decenni di oscurantismo culturale le persone felici sono state additate o dovevano nascondersi, la gara diventava “al ribasso”. Mancando un apprezzamento della felicità vera, si instaura una competizione per chi ha più da lamentarsi, la sfida negativa tra chi ha più la capacità di vedere nero, più nero del nero, anche nelle aziende. Non è un mondo facile, ma se vogliamo farlo ancora più difficile, cerchiamo di essere poco felici, e il risultato sarà garantito. Un contributo sulla felicità, che inverta la rotta, è pertanto un contributo quanto mai doveroso, produttivo, persino direi socialmente utile.

E quando questo messaggio entra nelle aziende, le persone smettono di dire solo che “è difficile”, ma iniziano a chiedersi “come possiamo farlo, o come possiamo avvicinarci a questo goal”, che si tratti di un obiettivo aziendale o strategico, personale o di vita: tutto cambia. Quando una nazione smette di sognare e si chiude nel buio dell’anima; quando una persona fa altrettanto, ha finito di vivere, per quanti ettari di terreno quella nazione abbia, per quanti gioielli e lussi ti contornino. Capire cosa i pensatori citati nel testo ci offrono come riflessione e linea di pensiero alternativa, è un dono a se stessi.

Vorrei concludere con un testo che magistralmente Daniele ha citato, e che mi ha fatto piacere ritrovare:

“Pubblicità quotidiane, spot pubblicitari assurdi, mostrano vite impossibili e offrono il modello mentale di persone che vivono solo per gli oggetti e l’apparenza, in vite di plastica. I messaggi che nascondono sono tanti. Ti dicono sottilmente che non sei adeguato, cercano di insinuare in te una tensione, un impulso a comprare o imitare, per poi tornare a sentirti povero come prima dopo qualche ora, o qualche giorno. La vita vera è altro. Allora, esiste il momento sacro, in cui, da adulti, possiamo renderci conto delle menzogne che ci hanno contornato e cercare una nostra via personale verso la verità e verso la pulizia mentale. Possiamo capire che siamo stati sottoposti ad una “dieta comunicazionale” fatta di abbondanza di messaggi deviati e falsi. Solo allora possiamo e dobbiamo riprendere le redini della nostra “dieta comunicazionale” e scegliere cosa vogliamo imparare e conoscere”.

Parafrasando me stesso, posso dire che questo libro rappresenta uno di quei “momenti sacri”, in cui, da adulti, possiamo finalmente ridefinire cosa per noi è un concetto assoluto come la felicità, viverlo a pieno, nutrircene, farlo nostro e assaporarlo. Da scrittore, da coach e counselor, dico che questo non solo mi “piace”, ma è un testo che scorre da una mente che avrebbe potuto essere la mia, si, forse con qualche differenza, ma la sostanza è li, i messaggi li sento, e questo per me significa molto. Non siamo soli.

___

[1] Daniele Trevisani, formatore, coach e Counselor Senior, è autore di numerosi modelli sul Potenziale Umano, sulla Comunicazione, e di diverse pubblicazioni in Italia e all’estero. Gli è stato assegnato il premio Fulbright (Governo USA) per ricerche innovative sul Fattore Umano, ricerche che proseguono su temi di frontiera come l’analisi dell’incomunicabilità, i processi di formazione esperienziali e subconsci, il lavoro per un modello scientifico delle energie umane. E’ laureato con Lode in DAMS Comunicazione a Bologna, e Master in Mass Communication con onori accademici alla University of Florida (USA). Ha portato i propri contributi in contesti come le Nazioni Unite, la Nato, la European Space Agency, e in aziende come Siemens, Ricoh Europe e Barilla.

____

Testo Copyright dell’autore, pubblicato nel testo di Daniele Mattoni “Le 10 vie alla Felicità: Da Socrate al Dalai Lama e oltre” – Franco Angeli editore, Copyright.

Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse

Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse

Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse

Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse

Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse