Un articolo di cultura marziale utile anche per l”azienda, per coltivare la nobiltà d’animo e la crescita personale e non dimenticare mai perchè viviamo, e lo scopo del nostro agire

Month: February 2016

Leadership e climi emotivi generano risultati, la loro assenza ti fa ammalare

Dal testo di Daniele Trevisani in preparazione, Franco Angeli editore ©

Non potremmo mai dirci arrivati come razza umana finchè il lavoro non sarà un piacere, per tutti, un esperienza piacevole da condividere, e non qualcosa che cerchi se non l’hai e arrivi ad odiare quando l’hai.

- La leadership emozionale, la capacità di attingere con successo alle risorse emotive della persona e del gruppo per coordinare e dirigere i team e i progetti, richiede competenze comunicative “ad-hoc”. Larga parte del lavoro richiede un disapprendimento (unlearning) di schemi mentali assimilati durante la crescita, nei quali è stato creato il “blocco espressivo emozionale” (tappo, o coperchio all’espressione delle emozioni) che l’adulto trascina con se come un fardello per il resto della sua esistenza.Sul versante aziendale:

- Date queste premesse, è necessario approfondire gli strumenti operativi e pragmatici che permettono di agire su due fronti.

- cambiare la qualità della vita e i risultati aziendali agendo sulle variabili comunicative dei gruppi;

- produrre climi comunicativi positivi in un gruppo di lavoro intento a raggiungere un obiettivo; l’assenza di un clima positivo è una fonte di stress enorme.

- migliorare la prontezza di risposta aziendale verso le sfide esterne, agendo sui processi di comunicazione interna e direzione.

- Sul piano individuale e della crescita personale:

- capire i fattori del proprio successo all’interno delle dinamiche di gruppo;

- dotarsi di strumenti operativi nella direzione dei team;

- crescere sotto il profilo della capacità di creare relazioni profonde, empatiche, emozionalmente ricche, nei rapporti umani, relative ai gruppi personali o familiari di cui si faccia parte.

© dott. Daniele Trevisani

Ecologia della Leadership. Dal testo di Daniele Trevisani in costruzione, Franco Angeli editore

Ecologia della Leadership. Dal testo di Daniele Trevisani in costruzione, Franco Angeli editore.

L’ecologia studia il grado di salubrità degli ambienti nei quali vive l’uomo, inclusa la presenza di agenti inquinanti e altri elementi che danneggiano la salute o il benessere. Il tema dell’ecologia della comunicazione evidenzia come tra gli agenti esterni si debbano considerare i messaggi che il soggetto riceve, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno.

La sommatoria e stratificazione di messaggi, inputs comunicativi ricevuti e scambi, determina per la persona un progressivo avvelenamento o (sul fronte opposto) una progressiva depurazione dell’organismo inteso come sistema corpo-mente.

Le implicazioni pratiche per la direzione d’impresa vanno diritto al cuore dell’azienda. Prestando attenzione all’ecologia della comunicazione aziendale possiamo intervenire sull’”aria che si respira in azienda”, sulla produttività dei gruppi, possiamo limitare la fuga dei cervelli aziendali e avvicinare le migliori menti. Sempre che le si cerchi veramente.

L’azienda come luogo nel quale si possa vivere ed esprimersi creativamente, e per il quale vale la pena di sforzarsi ed impegnarsi, non è solo immagine pubblicitaria, può diventare concreta realtà.

Daniele Trevisani ww.studiotrevisani.it

Serate-Laboratorio sul Potenziale Umano a Ferrara

Apericena e serate di Crescita Personale e Professionale sul tema Il Potenziale Umano, incontri con l’autore.

- A Ferrara, i giovedì sera dalle 19 alle 21, presso Studio Trevisani Consulting in Centro Storico, o nello Studio Trevisani Outdoor in serate a tema.

Modulo per richiedere la partecipazione alle serate. Attenzione: Il programma è basato su Serate a Tema e i temi tratti dai volumi sotto riportati. I focus o temi di interesse personale sono graditi e considerati, ma servono per programmare approfondimenti solo se possibile, trattandosi di serate di interesse generale. Per esigenze individuali di Coaching personalizzato, specificarlo nel messaggio.

I temi delle serate vengono esaminati attraverso brevi speech, video e soprattutto interazione tra i partecipanti, con aperitivo e in modo informale.

Le serate richiedono un contributo di adesione di 20 Euro, che include apericena e una dispensa tematica della serata (in formato elettronico).

Temi delle serate sono selezionati in base ai recenti lavori di Daniele Trevisani.

In particolare ci concentreremo sul valore delle Emozioni per il Potenziale Umano, attraverso letture, video ed esperienze tratte dal libro “Il Potenziale Umano” e dal recente “Il Coraggio delle Emozioni” editi da Franco Angeli.

Il metodo HPM (Human Potential Model) costituisce un modello innovativo per il lavoro di formazione e coaching, le azioni di sviluppo, la crescita delle performance. Il suo carattere innovativo ed olistico ha forti applicazioni per la Crescita Personale, per la formazione individuale, per la Formazione nell’impresa, ed in campo sportivo, ed inoltre sulle azioni di sviluppo organizzativo, per le risorse umane, e sul coaching individuale. Agisce tramite il potenziamento selettivo delle risorse individuali e dei team, localizzando sia azioni “chirurgiche” di intervento su micro-competenze, così come macro-progetti di ampio respiro. La sua peculiarità consiste nel dare un fondamento scientifico al tema dello sviluppo delle energie individuali, e della capacità di canalizzarli entro obiettivi, siano essi strategici, agonistici, ma anche semplici miglioramenti nella vita quotidiana. Nello spirito del metodo, le performance sono la conseguenza di un percorso efficace di focusing, formazione e costruzione attiva su tre piani: le energie personali (fisiche e mentali), le competenze (micro e macro competenze), gli obiettivi e ideali. Il metodo HPM consente quindi di identificare i segnali e gli step pratici cui dare attenzione e fissare priorità personali di sviluppo.

Il coraggio è l’atteggiamento di fondo che spinge alcuni individui a cercare di vivere la vita, le sue azioni, le sue sfumature emotive più intese, arrivando a guardarle in faccia, a pieno. Il coraggio è ciò che ti consente di attingere a valori personali nuovi, rinnovati, ripuliti da falsità, a volte scoperti, a volte semplicemente persi e poi ritrovati. Il coraggio è la voglia di respirare che ti guida. Non smettere mai di ascoltarla. Chiediti cosa stai respirando non solo con i polmoni. Chiediti cosa respiri con gli occhi, cosa entra nelle tue orecchie, cosa vedi, cosa percepisci, cosa “senti”, persino in questo esatto momento. Un testo che aiuta a percepire il flusso della forza che hai dentro e a seguirla. Dove vuole dirigersi?

Apericena con l’Autore a Milano. Serate a tema sulla Crescita Personale, Potenziale Umano, Coaching, Sviluppo Personale

Apericena e serate di Crescita Personale e Professionale.

- A Milano: dalle 19.30 alle 21.30 presso Hotel Studios a Cologno Monzese, 1 giovedì sera al mese. L’hotel scelto come partner è decisamente speciale, dedicato al Cinema, al Teatro, e alla Televisione, è l’hotel di riferimento per gli ospiti delle trasmissioni Mediaset, e delle aziende milanesi del territorio.

- Le date esatte sulle prime opportunità di incontro vengono comunicate a chi compila il form seguente.

Modulo per richiedere la partecipazione alle serate. Attenzione: Il programma è basato su Serate a Tema e i temi tratti dai volumi sotto riportati. I focus o temi di interesse personale sono graditi e considerati, ma servono per programmare approfondimenti solo se possibile, trattandosi di serate di interesse generale. Per esigenze individuali di Coaching personalizzato, specificarlo nel messaggio.

I temi delle serate vengono esaminati attraverso brevi speech, video e soprattutto interazione tra i partecipanti, con aperitivo e in modo informale.

Le serate richiedono un contributo di adesione di 20 Euro, che include apericena e una dispensa tematica della serata (in formato elettronico).

Temi delle serate sono selezionati in base ai recenti lavori di Daniele Trevisani.

In particolare ci concentreremo sul valore delle Emozioni per il Potenziale Umano, attraverso letture, video ed esperienze tratte dal libro “Il Potenziale Umano” e dal recente “Il Coraggio delle Emozioni” editi da Franco Angeli.

Il metodo HPM (Human Potential Model) costituisce un modello innovativo per il lavoro di formazione e coaching, le azioni di sviluppo, la crescita delle performance. Il suo carattere innovativo ed olistico ha forti applicazioni per la Crescita Personale, per la formazione individuale, per la Formazione nell’impresa, ed in campo sportivo, ed inoltre sulle azioni di sviluppo organizzativo, per le risorse umane, e sul coaching individuale. Agisce tramite il potenziamento selettivo delle risorse individuali e dei team, localizzando sia azioni “chirurgiche” di intervento su micro-competenze, così come macro-progetti di ampio respiro. La sua peculiarità consiste nel dare un fondamento scientifico al tema dello sviluppo delle energie individuali, e della capacità di canalizzarli entro obiettivi, siano essi strategici, agonistici, ma anche semplici miglioramenti nella vita quotidiana. Nello spirito del metodo, le performance sono la conseguenza di un percorso efficace di focusing, formazione e costruzione attiva su tre piani: le energie personali (fisiche e mentali), le competenze (micro e macro competenze), gli obiettivi e ideali. Il metodo HPM consente quindi di identificare i segnali e gli step pratici cui dare attenzione e fissare priorità personali di sviluppo.

Il coraggio è l’atteggiamento di fondo che spinge alcuni individui a cercare di vivere la vita, le sue azioni, le sue sfumature emotive più intese, arrivando a guardarle in faccia, a pieno. Il coraggio è ciò che ti consente di attingere a valori personali nuovi, rinnovati, ripuliti da falsità, a volte scoperti, a volte semplicemente persi e poi ritrovati. Il coraggio è la voglia di respirare che ti guida. Non smettere mai di ascoltarla. Chiediti cosa stai respirando non solo con i polmoni. Chiediti cosa respiri con gli occhi, cosa entra nelle tue orecchie, cosa vedi, cosa percepisci, cosa “senti”, persino in questo esatto momento. Un testo che aiuta a percepire il flusso della forza che hai dentro e a seguirla. Dove vuole dirigersi?

Capacità di automotivarsi e accedere alle energie interne (sicurezza, riscatto, autorealizzazione, esplorazione, sfida)

© Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, dal libro Il Potenziale Umano

© Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, dal libro Il Potenziale Umano

Capacità di automotivazione e accesso ai drivers interiori (sicurezza, riscatto, autorealizzazione, esplorazione, sfida)

Le energie mentali, la voglia di fare, aumentano certamente quando il soggetto “ha fame”.

Fame di riuscire, voglia di riscatto, bisogno di affermarsi, volontà di lasciare un’impronta e un ricordo, bisogno di immortalità (in senso spirituale), sono energie mentali che, ben canalizzate, producono grande carica psicoenergetica.

Questi motori psicologici, se utilizzati male, o se prendono il sopravvento sul senso profondo della vita e la fagocitano, possono invece distruggere.

I bisogni individuati da Maslow nel modello denominato “Gerarchia dei Bisogni” (o Piramide di Maslow) sono utili per inquadrare grandi categorie di bisogno: bisogno di sopravvivenza, bisogno di sicurezza, bisogni sociali e di immagine, bisogni di amore, bisogni di autorealizzazione e di trascendenza (la pienezza umana)[1].

In termini generali, ogni tipo di bisogno compete con gli altri in termini di priorità, ma alcuni bisogni, soprattutto primari come la sopravvivenza, diventano dominanti, sino a che non sono soddisfatti. Per questo motivo il coaching non può dimenticare il bisogno di sicurezza dell’individuo e il suo viaggio verso l’emancipazione, anche rispetto bisogno economico, o di trovare un assetto su cui poggiare (grounding personale) per poi andare avanti.

Vogliamo ricordare una citazione di Orwell, secondo cui:

La maggior parte dei socialisti si limita a evidenziare che una volta instaurato il socialismo saremo più felici in senso materiale e presuppone che ogni problema venga a cadere quando si ha la pancia piena. Invece è vero il contrario: quando si ha la pancia vuota non ci si pone altro problema che quello della pancia vuota. È quando ci lasciamo alle spalle lo sfruttamento e la dura fatica che cominciamo davvero a farci domande sul destino dell’uomo e sulle ragioni della sua esistenza.

George Orwell (da Come mi pare)[2]

Le cariche energetiche mosse dalla motivazione sono enormi ma funzionano in buona parte dei casi con andamenti ad U inversa. Livelli troppo bassi di attivazione non producono energia, livelli intermedi producono la massima energia, e livelli troppo alti producono eccesso di energia al punto che il soggetto non riesce a gestirla, non riesce a dissiparla e tradurla in azione, e questa implode sull’individuo stesso (stato di implosione o fibrillazione).

I drive o driver sono pulsioni verso o pulsioni contro, sentimenti che possono andare dalla rabbia al bisogno spirituale, dalla curiosità sino alla voglia di riscatto. Sono motori psicologici che alimentano le energie mentali combattive, agonistiche, ed energie ancestrali che tutti abbiamo dentro.

Queste energie per troppe persone sono drammaticamente coperte da una coltre di apatia, di depressione, di rinuncia. Sollevare questa coltre e lasciarle scorrere è urgente.

Principio 5 di Trevisani per il Potenziale Umano e il Coaching – Motivazione ed energie mentali

Le energie mentali si relazionano (con modalità diverse in ciascun individuo e traiettorie variabili), alla presenza dei seguenti bisogni:

- bisogni materiali: l’individuo trae energie mentali dal fatto di avere necessità materiali ancora non risolte;

- bisogno di incrementare la propria sicurezza; il senso di insicurezza motiva verso l’azione quando si canalizza in goal pratici e fattibili;

- bisogno di lasciare un ricordo di sé o traccia significativa;

- bisogno di raggiungere un’immagine sociale più elevata o status superiore rispetto a quello attuale;

- bisogno di riscatto da fatti e situazioni subite in passato, riguardanti egli stesso o propri familiari o altri referenti significativi (es.: riscatto del far laureare i figli non avendo potuto egli stesso studiare, etc.);

- bisogno di esplorazione e/o superamento dei propri limiti;

- bisogno di autorealizzazione o raggiungimento di uno stato autorealizzativo ulteriore;

- bisogno di trascendenza, bisogno di spiritualità, sentirsi parte di un insieme religioso, spirituale, mistico, o universale, bisogno di ricercare un’energia superiore, di slegarsi dalla materialità quotidiana, di elevazione morale.

- Per tutte le variabili sopra menzionate, è necessario considerare relazioni non lineari (andamenti ad U o U inversa tra variabile e livello di energie mentali attivata), e l’effetto-paradosso che collega bisogno ed energie: anche la liberazione dal bisogno (es.: essere riusciti ad estinguere un debito pesante) può generare energia o rendere disponibile l’energia esistente verso nuovi scopi.

Le energie mentali aumentano quando:

- l’individuo sviluppa la volontà di risolvere bisogni ancora irrealizzati. Essi possono essere inerenti la sicurezza, salute, status, ambienti di vita e di lavoro, climi psicologici, stati esistenziali, stati di incertezza o insoddisfazione considerati psicologicamente e culturalmente inaccettabili per se stessi (drive negativi), o ambizioni personali evolutive (drive positivi);

- l’individuo ha fame di risultato e necessità irrisolte verso le quali si attiva prima di tutto emotivamente (attivazione emozionale) e in seguito pragmaticamente (attivazione comportamentale concreta); quando i drive positivi o negativi vengono canalizzati verso un goal o obiettivo, articolato in passi identificati (attivazione comportamentale step by step), le energie aumentano;

- esiste o viene fatto scoprire il desiderio di trascendenza (da obiettivi materiali a obiettivi spirituali e immateriali) che conduce a esplorazione e ricerca;

- si attivano connessioni forti tra i propri valori di fondo e i risultati attesi in un progetto o goal (empowerment morale e valoriale sull’obiettivo).

In ogni individuo esistono, in vari momenti della vita, necessità non risolte, desideri, ambizioni, ma anche urgenze cui dare risposta, inerenti il bisogno di autoimmagine, il bisogno di socialità, di status, il bisogno di riscatto, il bisogno di esplorazione o superamento dei limiti personali, o bisogni economici e materiali, così come spirituali e trascendentali.

Se se tali stati di insoddisfazione o aspirazione vengono canalizzati verso obiettivi o goal positivi, fattibili, può scattare un’attivazione sana.

Le necessità o bisogni hanno un doppio effetto (sia negativo che positivo) sulle energie mentali. Ad esempio, il bisogno di riscatto può produrre energie e mobilitare all’azione (voglia di emergere, voglia di “far vedere chi sono” o “far vedere cosa valgo”, “dimostrare che ce l’ho fatta”), ma allo stesso tempo la sua eliminazione può liberare energie prima racchiuse e concentrate in quel drive e renderla utilizzabile per altri obiettivi.

Il problema è quindi se il drive motivazionale assorba la giusta dose di energie e ne lasci altre disponibili. Il concetto di Self-Leadership Motivazionale, riguarda la capacità del soggetto nel liberarsi dalla “frenesia di risultato” e trovare motori profondi per i propri obiettivi, gestendoli senza farsi gestire da essi.

[1] Maslow, A. (1954), Motivation and Personality, trad. (1973) Motivazione e personalità, Roma, Armando.

Maslow, A. (1943), A Theory of human motivation, Psychological Review, 50, pp. 370-398.

[2] Fonte: http://it.wikiquote.org/wiki/George_Orwell.

______

© Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, dal libro Il Potenziale Umano

© Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, dal libro Il Potenziale Umano

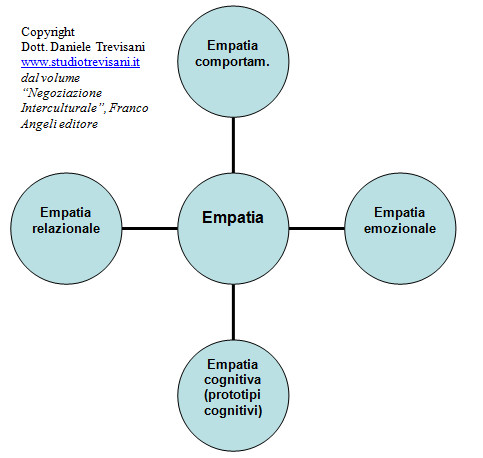

I quattro livelli di Empatia (Metodo “4-Levels Empathy” di Trevisani per le Tecniche di Ascolto Aumentato)

© Fonte: Estratto dal libro Negoziazione interculturale. Comunicare oltre le barriere culturali.

Empatia e tecniche di ascolto empatico. Verso l’ascolto aumentato.

L’ascolto è una delle abilità più critiche delle competenze umane e lo vediamo negli ambiti della negoziazione e della vendita. Lo stereotipo classico del venditore intento a “parlare sull’altro”, a “vincere nella conversazione”, ad avere sempre l’ultima parola, è sbagliato.

L’approccio empatico prevede una concezione opposta: ascoltare in profondità per capire la mappa mentale del nostro interlocutore, il suo sistema di credenze (belief system), e trovare gli spazi psicologici per l’inserimento di una proposta.

Nel metodo ALM distinguiamo alcuni tipi principali di empatia:

In base agli angoli di osservazione:

- Empatia comportamentale: capire i comportamenti e le loro cause, capire il perché del comportamento e le catene di comportamenti correlati.

- Empatia emozionale: riuscire a percepire le emozioni vissute dagli altri, capire che emozioni prova il soggetto (quale emozione è in circolo), di quale intensità, quali mix emozionali vive l’interlocutore, come le emozioni si associano a persone, oggetti, fatti, situazioni interne o esterne che l’altro vive.

- Empatia relazionale: capire la mappa delle relazioni del soggetto e le sue valenze affettive, capire con chi il soggetto si rapporta volontariamente o per obbligo, con chi deve rapportarsi per decidere, lavorare o vivere, quale è la sua mappa degli “altri significativi”, dei referenti, degli interlocutori, degli “altri rilevanti” e influenzatori che incidono sulle sue decisioni, con chi va d’accordo e chi no, chi incide sulla sua vita professionale (e in alcuni casi personale).

- Empatia cognitiva (o dei prototipi cognitivi): capire i prototipi cognitivi attivi in un dato momento del tempo, le credenze, i valori, le ideologie, le strutture mentali che il soggetto possiede e a cui si ancora.

Fig. 20 – Tipologie di empatia nel metodo ALM

© Modello Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, Estratto dal libro Negoziazione interculturale. Comunicare oltre le barriere culturali.

Impact Factor: Risonanza e applicazioni internazionali del modello di Empatia a 4 Livelli di Trevisani.

Wikipedia in Inlese. Il modello è stato citato nella voce “Empatia” di wikipedia in lingua inglese, con la creazione di un apposito capitolo “Intercultural Empathy”. Di seguito la citazione della voce

Empathy (Intercultural)

Intercultural empathy is the ability to perceive the world as it is perceived by a culture different from the subject’s own. Empathy interculturally regards a variety of issues, such as the approach to time perception (deadlines, temporal precision, perspective time), how to negotiate with people from different cultures and organizations, and be able to integrate all possible difference of communication styles due to differences in culture. The literature distinguishes four levels of empathy, identified by the Italian researcher Daniele Trevisani (2005) that examines the dimensions useful for applying empathic component on the intercultural setting:

- Behavioral empathy: understanding the behavior of a different culture and its causes, the ability to understand why the behavior is adopted and the chains of related behaviors.

- Emotional empathy: being able to feel the emotions experienced by others, even in cultures different from one’s own, to understand what emotions the culturally different person feels (which emotion is flowing), of which intensity, which are the emotional lives, how emotions are associated to people, objects, events, situations, in private or public aspects of different cultures.

- Relational empathy: understanding the map of the relations of the subject and its affective value in the culture of belonging, to understand with whom the subject relates whether voluntarily or compulsorily, who has to deal with that subject in order to decide, in work or life, what is his map of “significant others “, the referents, the interlocutors, “other relevant “and influencers affecting their decisions, who are enemies and friends, who can affects his/her professional and life decisions.

- Cognitive empathy (understanding of different cognitive or prototypes): understanding the cognitive prototypes active in a given moment of time in a certain culture in a single person, the beliefs that generate the visible values, ideologies underlying behaviors, identifying the mental structures that the individuals own and which parts are culturally-depending” (Trevisani, 2005).[164]

Altri utilizzi:

- Citazione del modello di Empatia a 4 Livelli di Trevisani nel Dizionario Online Project Gutemberg: modello di Empatia di Trevisani

- Citazione nella voce Empatia di “Intercultural Communication”

The concept of “Intercultural Empathy” has been advanced as a specific subset of Intercultural Communication Competence by the Italian researcher Daniele Trevisani, who proposes four specific dimensions, that allow the specific Intercultural Competence Empathy Traits to be used in Intercultural Training Projects:. Intercultural empathy is the ability to perceive the world as it is perceived by a culture different from the subject’s own. The dimension identified by Trevisani are:

- Behavioral empathy (IBE – Intercultural Behaviors Empathy): understanding the behavior of a different culture and their causes, the ability to understand why the behavior is adopted and the chains of related behaviors.

- Emotional empathy (IEE – Intercultural Emotions Empathy): being able to feel the emotions experienced by others, even in cultures different from their own, understand what emotions feels the culturally different person (which emotion is flowing), of which intensity, which are the emotional lives, how emotions are associated to people, objects, events, situations, in private or public aspects of different cultures.

- Relational empathy (IRE – Intercultural Relationship Empathy): understanding the map of the relations of the subject and its affective value in the culture of belonging, to understand with whom the subject relates whether voluntarily or compulsorily, who has to deal with that subject in order to decide, in work or life, what is his map of “significant others “, the referents, the interlocutors, “other relevant “and influencers affecting their decisions, who are enemies and friends, who can affects his/her professional and life decisions.

- Cognitive empathy (ICE – Intercultural Cognitions Empathy): understanding of different cognitive structures, understanding the cognitive prototypes and archetypes active in a given moment of time in a certain culture in a single person, the beliefs that generate the visible values, ideologies underlying behaviors, identifying the mental structures that the individuals own and which parts are culturally-depending” (Daniele Trevisani, 2005).”

- Citazione del modello di Empatia a 4 Livelli nel progetto internazionale 883

- Citazione del Modelli di Empatia di Trevisani presso la Haway Book Library

- Citazione del Modelli di Empatia a 4 Livelli di Trevisani nell’HelpDesk Survival Project sul tema Competenze Interculturali

- Citazione in Linkedin Pulse modello di Empatia di Trevisani a 4 livelli, in Inglese

Citazione nella voce italiana “Empatia” in Wikipedia, sezione Approccio Interculturale

Empatia

L’empatia è la capacità di comprendere a pieno lo stato d’animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore. Empatia significa “sentire dentro”[1], ad esempio “mettersi nei panni dell’altro”, ed è una capacità che fa parte dell’esperienza umana ed animale.

Indice

[nascondi]

- 1 Origini del termine

- 2 Concetto

- 3 Distinzione tra empatia positiva ed empatia negativa

- 4 I diversi approcci

- 5 Educazione

- 6 Empatia nelle relazioni d’amore

- 7 La misurazione dell’empatia

- 8 Disturbi

- 9 La civiltà dell’empatia di Jeremy Rifkin

- 10 Note

- 11 Bibliografia

- 12 Voci correlate

- 13 Altri progetti

- 14 Collegamenti esterni

Origini del termine

La parola deriva dal greco “εμπαθεία” (empatéia, a sua volta composta da en-, “dentro”, e pathos, “sofferenza o sentimento”),[2] che veniva usata per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l’autore-cantore al suo pubblico.

Il termine empatia è stato coniato da Robert Vischer, studioso di arti figurative e di problematiche estetiche, alla fine dell’Ottocento. Tale termine nasce perciò all’interno di un contesto legato alla riflessione estetica, ove con empatia s’intende la capacità della fantasia umana di cogliere il valore simbolico della natura[3]. Vischer concepì questo termine come capacità di sentir dentro e di con-sentire[4], ossia di percepire la natura esterna, come interna, appartenente al nostro stesso corpo. Rappresenta quindi la capacità di proiettare i sentimenti da noi agli altri e alle cose, che percepiamo.

Il termine empatia verrà utilizzato da Theodor Lipps, il quale lo porrà al centro della sua concezione estetica e filosofica, considerandolo quale attitudine al sentirsi in armonia con l’altro, cogliendone i sentimenti, le emozioni e gli stati d’animo, e quindi in piena sintonia con ciò che egli stesso vive e sente.

Concetto

Il termine “empatia” è stato equiparato a quello tedesco Einfühlung.[5] Coniato, quest’ultimo, dal filosofo Robert Vischer (1847–1933) e, solo più tardi, tradotto in inglese come empathy. Vischer ne ha anche definito per la prima volta il significato specifico di simpatia estetica. In pratica il sentimento, non altrimenti definibile, che si prova di fronte ad un’opera d’arte. Già suo padre Friedrich Theodor Vischer aveva usato il termine evocativo einfühlen per lo studio dell’architettura applicato secondo i principi dell’Idealismo.[6]

Nelle scienze umane, l’empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da un impegno di comprensione dell’altro, escludendo ogni attitudine affettiva personale (simpatia, antipatia) e ogni giudizio morale. Fondamentali, in questo contesto, sia gli studi pionieristici di Darwin sulle emozioni e sulla comunicazione mimica delle emozioni, sia gli studi recenti sui neuroni specchio scoperti da Giacomo Rizzolatti, che confermano che l’empatia non nasce da uno sforzo intellettuale, è bensì parte del corredo genetico della specie. Si vedano al proposito anche gli studi di Daniel Stern.

Nell’uso comune, empatia è l’attitudine a offrire la propria attenzione per un’altra persona, mettendo da parte le preoccupazioni e i pensieri personali. La qualità della relazione si basa sull’ascolto non valutativo e si concentra sulla comprensione dei sentimenti e bisogni fondamentali dell’altro.

Il contrario di ’empatia’ è ‘dispatia’ ovvero l’incapacità o il rifiuto di condividere i sentimenti o le sofferenze altrui; il vocabolo ‘dispatia’ non è inserito nei comuni vocabolari ma è utilizzato nei testi di alcuni autori. [senza fonte] In medicina l’empatia è considerata un elemento fondamentale della relazione di cura (ad esempio la relazione medico-paziente) e viene talvolta contrapposta alla simpatia: quest’ultima sarebbe un autentico sentimento doloroso, di sofferenza insieme (da syn- “insieme” e pathos “sofferenza o sentimento”) al paziente e sarebbe quindi un ostacolo ad un giudizio clinico efficace; al contrario l’empatia permetterebbe al curante di comprendere i sentimenti e le sofferenze del paziente, incorporandoli nella costruzione del rapporto di cura ma senza esserne sopraffatto (questo tipo di distinzione non è condiviso da tutti, vedi alla voce simpatia). Sono state anche messe a punto delle scale per la misurazione dell’empatia nella relazione di cura, come la Jefferson Scale of Physician Empathy. L’empatia nella relazione di cura è stata messa in relazione a migliori risultati terapeutici (outcome), migliore soddisfazione del paziente e a minori contenziosi medico-legali tra medici e pazienti.[7]

La nozione di empatia è stata oggetto di numerose riflessioni da parte di intellettuali come Edith Stein, Antoine Chesì, Max Scheler, Sigmund Freud o Carl Rogers.

Il merito dell’introduzione del principio di empatia in psicoanalisi è principalmente dovuto a Heinz Kohut[8]. Il suo principio è applicabile al metodo di raccolta del materiale inconscio[9]. Anche l’alternativa all’applicazione del principio rientra nelle possibilità di cura, quando è ineludibile la necessità di fare i conti con un altro principio, quello di realtà.

Per le sue origini l’empatia ha ragione di essere nell’arte e nelle sue applicazioni. In maniera particolare quando l’arte utilizza le parole per la narrazione. In questo caso non solo è mantenuto il rapporto con la psicologia, ma si ampliano le sue possibilità di intervento. Non tutti possono scolpire o dipingere, ma parlando se non scrivendo qualcosa lo possono raccontare molti. Allora la produzione si sviluppa nel verso artista-psicologo-individuo. Non sono escluse possibilità per i disabili, privilegiando la relazione artista-individuo con la mediazione più cauta dello psicologo. Quest’ultimo non può suggerire all’individuo un percorso di emulazione. Il che non impedisce che l’individuo disabile possa diventare artista a sua volta. A cambiare è la posizione dello psicologo che deve solo rendere possibile la fusione dei vissuti dell’artista con quelli dell’individuo. Di certo lo psicologo dovrebbe mantenere entro limiti accettabili la complessità dell’intervento. Senza che per questo il disabile o l’arte abbiano a soffrirne, anzi si potrebbe dire il contrario.

Il libro di Geoffrey Miller The mating mind difende il punto di vista secondo il quale

| « l’empatia si sarebbe sviluppata perché mettersi nei panni dell’altro per sapere cosa pensa e come reagirebbe costituisce un importante fattore di sopravvivenza in un mondo in cui l’uomo è in continua competizione con gli altri uomini. » |

L’autore spiega inoltre che la selezione naturale non ha potuto che rinforzarla, poiché influiva sulla sopravvivenza e che alla fine si è sviluppato un sentimento umano che attribuiva una personalità praticamente a tutto ciò che la circondava. Si vede in questo un’origine probabile dell’animismo e più tardi del panteismo.

L’empatia è anche il cuore del processo di comunicazione non violenta secondo Marshall Rosenberg, allievo di Carl Rogers.

Grande interesse è stato posto nella ricerca di corrispondenze biologiche per l’empatia[10]. Sono stati valutati allo scopo i cosiddetti “neuroni-specchio”, attraverso diagnostica per immagini del tipo fRMN[11]. Queste cellule si attivano sia quando un’azione viene effettuata da un individuo sia quando questo stesso individuo osserva la stessa azione effettuata da un altro individuo; questo fenomeno è stato in particolare osservato in alcuni primati[12] Analogamente negli uomini si attiva la medesima area cerebrale nel corso di un’emozione e osservando altre persone nel medesimo stato emozionale[13]. Vi sono altre segnalazioni analoghe[14], anche in psicopatologia[15].

Molti si aspettano dalla biologia una spiegazione definitiva di questa materia. Creature differenti sembrano possedere lo stesso numero di geni. Il genere umano è tuttavia peculiare nel mondo vivente. Sappiamo che la funzione del RNA non consiste solo nella produzione di proteine sotto la guida del DNA. L’RNA ha proprietà di regolazione e programmazione su crescita e funzione cellulare. Il complicato meccanismo d’azione non è del tutto noto e potrebbe spiegare la differente complessità degli esseri viventi. Al riguardo l’impressione è che la biologia sia ancora priva di conoscenze complete.[16] L’empatia in questione coinvolge troppo ampiamente sviluppo e funzione psichica perché questo orientamento di ricerca trovi una conferma in esclusiva. Alternativamente si può fare conto su conoscenze disponibili in altre discipline.

Distinzione tra empatia positiva ed empatia negativa

Con empatia positiva si intende la capacità del soggetto di partecipare pienamente alla gioia altrui; si tratta di un con-gioire e di un saper perciò cogliere la gioia altrui, avendo coscienza della felicità da lui provata. In questo senso l’empatia in termini positivi può essere collegata, in generale a simpatia. La gioia colta attraverso la simpatia è però diversa, rispetto al contenuto, dalla gioia colta tramite l’empatia. Nel primo caso, infatti sarà una gioia non-originaria e quindi meno intensa e durevole rispetto a colui che si presenta più prossimo a questa gioia; mentre nel secondo caso, la gioia colta tramite l’empatia sarà di tipo originario, in quanto il contenuto di ciò che viene provato empatizzando con l’altro avrà lo stesso contenuto, anche se solo un altro modo di datità[17].

Con empatia negativa si concepisce l’esperienza di colui che non riesce a empatizzare rispetto alla gioia altrui, trasferendo nel proprio vissuto originario le sue emozioni. Ciò accade in quanto qualcosa in lui si oppone; un’esperienza presente o passata o la stessa personalità della persona fungono, infatti,da barriera alla sua capacità di cogliere la gioia altrui. L’esempio potrebbe essere quello della perdita di una persona cara, che impedisce all’individuo di far emergere una simpatia verso la gioia dell’altro e quindi di condividerla. In questo caso, infatti, il triste evento e i sentimenti di altrettanto tipo che ne derivano fanno sorgere un conflitto, in quanto l’io si sente diviso tra due parti: vivere della gioia altrui o rimanere nella tristezza che quanto accaduto determina[18].

I diversi approcci

Approccio cognitivo e affettivo

Secondo un approccio prettamente affettivo, l’empatia sarebbe un evento di partecipazione/condivisione del vissuto emotivo dell’altro, seppure in modo vicario.

Psicoterapeuti, e psicoanalisti già dall’inizio del secolo scorso, avevano dato maggiore rilievo al ruolo che l’empatia gioca nelle relazioni interpersonali. In particolare, per chi per primo si è avventurato nello studio dell’empatia, inserendola nell’ambito della psicologia sociale, essa è imitazione spontanea di gesti e posture osservate negli altri, e quindi condivisione dei loro vissuti; d’altro canto per alcuni psicoanalisti, empatizzare significa provare quello che prova l’altro, dando motivo al soggetto di capire ciò che prova egli stesso. Secondo invece la natura di tipo cognitivo l’empatia è considerata la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro. Per i cognitivisti, a partire dagli anni ’60, empatizzare con qualcuno significa comprendere i suoi pensieri, le sue intenzioni, riconoscere le sue emozioni in modo accurato e riuscire a vedere la situazione che sta vivendo dalla sua prospettiva[19], pur non negando che vi sia anche una piccola partecipazione dell’emotività che entra in gioco, ma considerandola come un epifenomeno cognitivo.

Dagli anni ’80, empatizzare significa provare un’esperienza di condivisione emotiva e di comprensione dell’esperienza dell’altro, dando quindi spazio ad una componente affettiva ed una cognitiva, in modo tale che esse possano coesistere nel processo empatico. Questa nuova idea di vedere il fenomeno, fa riferimento ai modelli multifattoriali (o multidimensionali) dell’empatia. Malgrado alcuni distinguano due tipi diversi di empatia (cognitiva e emozionale), come A. Mehrabian (1997), vi sono altri studiosi, come N.D. Feshbach, la quale considera l’empatia come un costrutto multicomponenziale. In essa vi è un incontro affettivo (affect match), in cui però si prova certezza nel fatto che ciò che si prova è ciò che prova anche l’altro (condivisione vicaria). Vi è quindi un’integrazione delle due componenti affettiva e cognitiva.

Approccio psicoanalitico

Secondo Nancy Mc Williams l’empatia è uno strumento non solo utile, ma necessario allo psicoanalista di professione per percepire ciò che il paziente prova dal punto di vista emotivo. Capita spesso infatti, che vi siano molti terapeuti che si lamentino di essere poco empatici nei confronti dei propri pazienti, ma in realtà questa loro insicurezza, paura e spesso ostilità verso la clientela, è provocata da affetti poco positivi, che scaturiscono proprio dal loro elevato livello di empatia, il quale permette di entrare talmente nello stato del paziente, da sentirne i sentimenti, a tal punto da confondere i propri con quelli degli altri. Gli affetti dei pazienti quindi, molte volte causano una sofferenza talmente grande allo stesso terapeuta, che a lui risulta difficile indurre negli stessi risposte di uguale intensità. Tutto ciò in realtà è molto positivo, perché in questo modo l’infelicità del paziente diventa percepita in maniera sincera e genuina. Non è quindi frutto di una meccanismo dettato dalla mera compassione professionale, ma tenendo conto dell’unicità della persona si entra autenticamente a far parte del suo vissuto emotivo.

Approccio interculturale ed empatia interculturale

L’empatia interculturale rappresenta la capacità di percepire il mondo come esso viene percepito da una cultura diversa dalla propria. Ad esempio, quale sia la diversa concezione della morte nella cultura Italiana rispetto a quella Indiana (utile per capire come essa generi diversi rituali e comportamenti che altrimenti non troverebbero spiegazione), quale sia l’approccio verso il tempo (scadenze, precisione temporale, prospettiva temporale) in una cultura Nord- Europea o Latina (e quindi come regolarsi nei casi di comunicazione interculturale, mantenendo efficacia anche all’interno di una cultura diversa), come negoziare con persone e organizzazione di culture diverse, e essere capaci di integrare ogni possibile differenza nella propria strategia comunicativa. La letteratura in materia distingue quattro livelli di empatia (Trevisani, 2005) che qualificano le dimensioni utili per applicare una componente empatica sul piano interculturale:

- Empatia comportamentale: capire i comportamenti di una cultura diversa e le loro cause, capire il perché del comportamento e le catene di comportamenti correlati.

- Empatia emozionale: riuscire a percepire le emozioni vissute dagli altri, anche in culture diverse dalle proprie, capire che emozioni prova il soggetto (quale emozione è in circolo), di quale intensità, quali mix emozionali vive l’interlocutore, come le emozioni si associano a persone, oggetti, fatti, situazioni interne o esterne che l’altro vive.

- Empatia relazionale: capire la mappa delle relazioni del soggetto e le sue valenze affettive nella cultura di appartenenza, capire con chi il soggetto si rapporta volontariamente o per obbligo, con chi deve rapportarsi per decidere, lavorare o vivere, quale è la sua mappa degli “altri significativi”, dei referenti, degli interlocutori, degli “altri rilevanti” e influenzatori che incidono sulle sue decisioni, con chi va d’accordo e chi no, chi incide sulla sua vita professionale (e in alcuni casi personale).

- Empatia cognitiva (o dei prototipi cognitivi): capire i prototipi cognitivi attivi in un dato momento del tempo in una certa cultura, le credenze di cui si compone, i valori, le ideologie, le strutture mentali che il soggetto culturalmente diverso possiede e a cui si ancora” (Trevisani, 2005)

Educazione

Genitori e attaccamento

Già M. L. Hoffman dà rilievo all’empatia, come qualcosa che compare nella consapevolezza del bambino fin dai primi anni di vita. Madre e padre dovrebbero imparare anch’essi ad essere soggetti empatici, soprattutto tramite la sensibilità e non la punizione. Dovrebbero quindi educare ai valori dell’altruismo, dell’apertura verso il prossimo, in modo tale che il figlio impari a capire e condividere il punto di vista degli altri.

In generale, secondo John Bowlby, esiste la cosiddetta teoria dell’attaccamento, per la quale il legame relazionale che si crea tra il bimbo e le figure adulte (caregivers), che si prendono cura di lui, è innato. Inoltre tale legame può essere spiegato ricorrendo alla teoria evoluzionistica, secondo la quale il piccolo può sopravvivere più facilmente se vicino a qualcuno che lo protegge dai pericoli e gli è vicino nei momenti felici e in quelli di difficoltà.

Secondo J. Elicker, M.Englund e L. A. Stroufe, le figure adulte di attaccamento, non solo favoriscono al bambino aspettative sociali positive, ma inoltre fa sì che si rinforzi l’autostima del bambino assieme all’immagine che egli ha di sé.

A scuola

Presupposto essenziale dell’educazione è la trasmissione di un messaggio dal contenuto relazionale-affettivo, perché solo con un clima positivo e di fiducia reciproca c’è un incremento dell’apprendimento negli allievi. Per questo l’insegnante stesso, per essere un buon insegnante deve ricorrere al raggiungimento di un buon livello di empatia con la sua classe.

Cooper ha voluto indagare quale sia il legame fra empatia-insegnante-alunni, e ha notato, che a livello morale, il livello di empatia dell’insegnante influenza enormemente la condivisione di affetti, sentimenti e conoscenze a livello interclasse. È insomma, egli stesso un esempio, una guida, una sorta di catalizzatore dell’apprendimento. L’importante per lui, è tenere conto individualmente di ciascun alunno, ma senza perdere di vista l’insieme, affinché questa sorta di partecipazione influisca anche sugli alunni più bravi, in modo che lo supportino nel suo obiettivo.

Fortuna e Tiberio (1999) hanno determinato dei criteri per stabilire quanto un insegnante sia più empatico di un altro. Nel caso sia più empatico, il docente è contraddistinto da una maggiore propensione a elogiare e premiare gli studenti che se lo meritano, più che a denigrare o svalutare coloro che non riescono a portare a termine un risultato. Inoltre sanno accogliere e guidare gli studenti che esprimono liberamente i propri sentimenti, incentivando le discussioni condivise in aula. Tali maestri non ricorrono all’atteggiamento autoritario, ma sono capaci di valorizzare i propri alunni, facendo emergere la loro creatività. Molto importante è il fatto che gli alunni che collaborano con insegnanti empatici abbiano un livello di autostima più alto e un concetto di sé sociale più positivo, senza contare che anche a livello sociale gli alunni si prestano molto più ad essere collaborativi, perché capiscono qual è il comportamento più rispettoso da tenere all’interno di un gruppo. L’empatia non è presente però in tutti gli insegnanti, essi stessi infatti ritengono che essa sia una sorta di caratteristica individuale più o meno esercitata nel tempo. Essa emerge soprattutto all’interno delle classi poco numerose. Condizione necessaria è che si instauri tra insegnante e alunni un rapporto di fiducia, positivo, cooperativo e volto all’ascolto reciproco.

Empatia nelle relazioni d’amore

L’empatia è un fattore fondamentale nelle relazioni di coppia. Nelle relazioni amorose l’uomo non dà cose materiali, ma se stesso in sostanza; dunque le persone che amano si sentono vive. C’è un desiderio di fondersi con l’altro essere, comprendendolo pienamente, che è proprio una dimensione dell’empatia stessa; pertanto l’empatia facilita il coinvolgimento della crescita all’interno della coppia.

L’empatia può produrre effetti positivi e negativi nella coppia. Nel primo caso può essere utilizzata per risolvere incomprensioni e litigi futili; nel secondo caso invece può danneggiarla evidenziando le differenze che minacciano la continuità della relazione. Infatti l’empatia prolunga l’amore quando non vi è una disparità tra i partner nella comprensione reciproca e nella capacità di sentirsi vicendevolmente.

La misurazione dell’empatia

Poiché non esiste una definizione condivisa di empatia, risulta particolarmente difficile definire quali sono i metodi e gli strumenti maggiormente idonei a misurarla. Alcuni studiosi, infatti, privilegiano l’approccio cognitivo e altri quello affettivo.

È quindi possibile distinguere diverse tecniche di misurazione dell’empatia facendo riferimento agli aspetti che esse considerano: cognitivi, affettivi o multidimensionali.

Strumenti basati su aspetti cognitivi

Tra di essi si possono distinguere due sottocategorie:

- I test di predizione sociale, che identificano l’empatia come la capacità della persona di fare una stima di ciò che gli altri provano (emozioni e pensieri). Due famosi test di questo tipo sono quello di R. F. Dymond e quello di W. A. Kerr e B. J. Speroff.

- I test di role taking affettivo, che identificano l’empatia come l’abilità dell’individuo di comprendere la prospettiva dell’altro in una determinata situazione. L’esempio più noto è il Test di Percezione Interpersonale (Interpersonal Perception Test) di H. Borke.

Strumenti basati su aspetti affettivi

In questo caso si possono individuare tre tipologie:

- Resoconti verbali, cioè risposte che gli individui danno a situazioni stimolo come storie figurate, interviste e questionari.

- Indici somatici, cioè posture, gesti, sguardi, vocalizzi ed espressioni facciali[20] che le persone assumono nel momento in cui si trovano esposte a situazioni significative dal punto di vista emotivo.

- Indici psicofisiologici, cioè risposte del sistema nervoso autonomo come, ad esempio, la sudorazione, la vasocostrizione, il battito cardiaco, la temperatura e la conduttanza della pelle[21].

Strumenti basati su aspetti multidimensionali

Secondo alcuni autori non è sufficiente limitarsi a considerare solamente o l’aspetto cognitivo o quello affettivo, ma è necessario utilizzare strumenti più complessi che fanno riferimento ad entrambi. Due esempi significativi sono il Sistema di Punteggio Continuo (Empathy Continuum Scoring System) di Janet Stayer e l’Indice di Reattività Interpersonale (Interpersonal Reactivity Index) di M. H. Davis.

Disturbi

Alcuni disturbi e malattie mentali presentano come sintomi anche carenza di empatia. Mentre in questi tale caratteristica è solo conseguente o parallela ad altre caratteristiche disturbanti, esiste un disturbo comprendente a volte deficit di empatia cognitiva, la sindrome di Asperger; in questa, tale deficit non deve essere interpretato come negativo, ma neutro, in quanto se nei pazienti mancano i risvolti “positivi” dell’empatia, mancano anche quelli “negativi” (schadenfreude, acredine).

La civiltà dell’empatia di Jeremy Rifkin

Secondo i concetti esposti dall’economista e saggista statunitense Jeremy Rifkin in un saggio del 2010 intitolato La civiltà dell’empatia, l’uomo moderno è naturalmente predisposto all’empatia, intesa come capacità di immedesimarsi negli altri – uomini o animali – attraverso i cosiddetti neuroni specchio, così da sentirne le sofferenze, le gioie, le fatiche ecc. Secondo Rifkin «sono circa 20.000 anni che non siamo più homo sapiens sapiens, ma homo empathicus. Leghiamo tra di noi, socializziamo, ci occupiamo l’uno dell’altro, siamo cooperativi […] Ci basiamo su tre colonne portanti per il nostro benessere: la socializzazione, la salute (igiene e sanità, nutrizione), e la creatività. Quando una di queste tre colonne o l’empatia viene a mancare o repressa, vengono fuori i nostri alter-eghi, da cui la violenza, l’egoismo, il narcisismo ecc. […] Poi però, ci pentiamo di aver fatto del male, perché non è proprio nella nostra natura.[22]

Note

- ^ Fortuna F., Tiberio A., Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, Franco Angeli 1999, p. 11.

- ^ Cf. empatia in Enciclopedia Treccani online.

- ^ Giusti E., Locatelli M., Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento, Sovera edizioni. 2007, p. 13.

- ^ Giusti E., Locatelli M., Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento, Sovera edizioni. 2007, p. 12.

- ^ Cf. Einfühlung in Enciclopedia Treccani online.

- ^ Mallgrave and Ikonomou, Introduction, in Empathy, Form and Space. Problems in German Aesthetics, 1873-1893, Santa Monica, 1994, pp. 1-85.

- ^ Hojat M. “Empathy in patient care”, Springer 2007, Storia, sviluppo, misurazione ed esito dell’uso dell’empatia nella cura dei pazienti.

- ^ Kohut H., “How does analysis cure?” The University of Chigago Press (Chicago, 1984), 82

- ^ Galotti A., “Profili: Heinz Kohut” in “Individuazione” anno 11° nº 42 (Genova, dicembre 2002), 4.

- ^ Preston e de Waal, 2002

- ^ Decety e Jackson, Decety e Lamm, de Vignemont e Singer; 2006

- ^ ‘Empathy – Neurological basis’ English http://www.wikipedia.org

- ^ Wicker et al., 2003. Keysers et al., Morrison et al., 2004. Singer et al., 2004 e 2006. Jackson et al., 2005 e 2006. Lamm et al., 2007

- ^ Bower; Nakahara e Miyashita; 2005

- ^ Tunstall, Fahy e McGuire, 2003. Dapretto et al., 2006

- ^ Biology’s Big Bang – Unravelling the Secrets of RNA The Economist June 16th, 2007.

- ^ Stein E., L’empatia, Franco Angeli, 1986, pp. 68-70

- ^ Stein E., L’empatia, Franco Angeli, 1986, pp. 68-70.

- ^ Albiero P., Matricardi G., Che cos’è l’empatia, Carocci, 2006, p.11

- ^ Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti Editore, 2010, p. 82

- ^ Albiero P., Matricardi G., Che cos’è l’empatia, Carocci, 2006, p.70

- ^ Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2010. ISBN 978-88-04-59548-9

Bibliografia

- Trevisani, D., Negoziazione Interculturale. Comunicazione oltre le barriere culturali, Franco Angeli, 2005.

- Mallgrave and Ikonomou, “Introduction”, in “Empathy, Form and Space: Problems in German Aesthetics, 1873-1893” (Santa Monica, 1994), 1-85.

- Kohut H., “How does analysis cure?” The University of Chicago Press (Chicago, 1984), 82.

- Fogliani T. M., “Empatia ed emozioni”, C.U.E.C.M. (Catania, 2003)

- Galotti A., “Profili: Heinz Kohut”, in “Individuazione” anno 11° nº42 (Genova, dicembre 2002), 4.

- “Empathy – Neurological basis”, in English http://www.wikipedia.org

- “Biology’s Big Bang – Unravelling the Secrets of RNA”, The Economist June 16th, 2007.

- Hojat M. “Empathy in Patient care – Antecedents, Development, Measurement and outcomes”, 2007 Springer Science.

- Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2010. ISBN 978-88-04-59548-9.

- M. Scheler, Essenza e forme della simpatia, FrancoAngeli, Milano 2010

- A. Pinotti, Empatia. Storia di un’idea da Platone al postumano, Laterza (Roma-Bari) 2011.

- Capurso M., Relazioni educative e apprendimento. Modelli e strumenti per una didattica significativa, Centro Studi Erickson, 2004

- Fortuna F., Tiberio A., Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, Franco Angeli 1999

- Stein E., L’empatia, Franco Angeli, 1986

- Giusti E., Locatelli M., Empatia integrata. Analisi umanistica del comportamento, Sovera edizioni. 2007

- Mc Williams N., La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo clinico, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1999

- Albiero P., Matricardi G., Che cos’è l’empatia, Carocci, 2006

- Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti Editore, 2010

- Gandolfi G.,Il processo di selezione. Strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione). Manuale pratico applicativo con test ed esercitazioni, Franco Angeli, 2004

- Bolognini S.,L’empatia psicoanalitica, Bollati Boringhieri, 2002

Voci correlate

- Compassione (filosofia)

- Simpatia

- Apatia (psicologia)

- Antipatia

- Ascolto attivo

- Buon selvaggio

- Telepatia

- Comprensione

- Ermeneutica

- Intelligenza emotiva

- Emozione

- Neuroni specchio

- Amore

- Pathos

- Sensibilità (psicologia)

- Assertività

- Ponerologia

- Kurt Cobain

Altri progetti

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni sull’empatia

Wikiquote contiene citazioni sull’empatia Wikizionario contiene il lemma di dizionario «empatia»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «empatia» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull’empatia

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull’empatia

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Articolo di Marco Belpoliti tratto dal sito del quotidiano La Stampa, lastampa.it.

- Articolo del prof. Luciano Berti (PDF), unambro.it.

- Empatia, in Tesauro del Nuovo soggettario, BNCF, marzo 2013.

- Video La civiltà empatica (J. Rifkin), youtube.com.

- Video Neuroni specchio: una questione di empatia, youtube.com.

Costi psicologici latenti e rientri psicologici latenti

© Fonte: estratto dal libro Psicologia di Marketing e Comunicazione.

Il costo psicologico latente

Acquistare non richiede unicamente un esborso in denaro. Spesso un acquisto si carica di costi psicologici nascosti che ne aumentano il gravame.

Ad esempio, ipotizziamo che un’azienda riceva una proposta di passaggio ad un nuovo sistema operativo per i propri PC. Se essa ha appena terminato un costoso programma di formazione per il personale sul vecchio sistema operativo, il costo di acquisto si caricherà di ansie e preoccupazioni non monetarie (costi psicologici). Ad esempio, può nascere la percezione che l’investimento precedente in formazione diventerebbe immediatamente inutile.

Un secondo costo psicologico può essere di natura relazionale e d’immagine. Il buyer che decide di passare al nuovo sistema operativo potrebbe venire giudicato dai dipendenti come incapace di programmare (Perché mi avete fatto fare un corso su questo sistema operativo, se poi appena appreso non lo devo utilizzare, e devo iniziare da capo? – potrebbe chiedersi il dipendente). Di questa reazione negativa attesa il buyer può sentire con forza il peso, e decidere di non acquistare, soprattutto temendo le ripercussioni nell’ambiente circostante, anche se la valutazione del prodotto è buona.

Un altro esempio di costo psicologico nascosto è connesso al costo valoriale di una scelta. Una scelta di acquisto viene soppesata anche alla luce dei valori sottostanti. Ad esempio, per un ecologista/animalista convinto, acquistare un hamburger non significa unicamente sborsare alcuni dollari, ma rifiutare a tutti i valori in cui crede. Il costo psicologico in questo caso è enormemente superiore al costo monetario. Lo stesso vale (nell’ecologista) per l’acquisto di una pelliccia, o di un’auto che consuma molto.

I costi psicologici si dividono quindi, nella nostra prima categorizzazione, in costi psicologici personali (effetti indesiderati dell’acquisto legati ai propri valori o credenze) e in costi sociali o normativi (determinano un non-acquisto causato delle possibili reazioni negative degli altri: colleghi, amici, parenti, superiori, ecc.).

Tra i costi psicologici rientrano possibili perdite di immagine, di valori, cambiamenti di abitudini consolidate, diminuzioni di sicurezza, calo di approvazione sociale, riduzioni di qualità della vita, aumento di ansie e tensioni, e altre preoccupazioni legate in qualche modo (nella mente del cliente) all’atto di acquisto. Esse incidono sul comportamento di acquisto anche se frutto di immaginazione o basate su dati in realtà non fondati.

Analizziamo un caso ulteriore di acquisto di innovazione: l’implementazione di un sistema di e-commerce aziendale, proposto ad un imprenditore. Potremmo scoprire ad esempio che il costo di separazione sottostante non riguarda il solo denaro necessario (il costo del sistema), ma include anche l’anticipazione di una perdita di controllo. L’imprenditore sente che altri in azienda (es: gli informatici, o i nuovi esperti di internet marketing) e non più lui, capiranno cosa sta accadendo e come gestire l’impresa. Questo provoca riduzione del senso di autostima e caduta del ruolo.

Questi costi psicologici nascosti possono essere il fuoco che alimenta le obiezioni di superficie. Capirli, per poi gestirli, è assolutamente necessario.

Il rientro psicologico latente

Così come il costo totale si carica di costi psicologici latenti, il rientro totale si può caricare di rientri psicologici addizionali. I rientri possono infatti essere sia funzionali (utilizzo il prodotto che mi mancava e mi serviva), che psicologici (l’atto di acquisto in se apre orizzonti psicologici positivi).

Ipotizziamo un buyer di fronte ad un acquisto di un nuovo sistema operativo per i PC aziendali (costo: 100.000 dollari iniziali), con prove che esso consenta di risparmiare 100.000 dollari annui in costi di manutenzione, per una durata del sistema di 5 anni, producendo inoltre una maggiore affidabilità complessiva. In totale, l’operazione diviene a costo 0 per il primo anno, e consente un guadagno di 100.000 dollari per i restanti 4 anni. Ma fino a questo punto saremmo all’interno dei rientri funzionali.

Il rientro psicologico è dato dal fatto che a quel punto il buyer sarà diventato improvvisamente colui il quale ha saputo reperire importanti risorse addizionali per l’azienda, denaro fresco da investire in nuovi progetti.

Questo può costituire un motivo di vanto e una spinta addizionale ad un ambito passaggio di grado, che la persona attende da anni. In altre parole, l’acquisto non viene più valutato puramente in termini di rientri fisici o funzionali, ma viene valorizzato da rientri psicologici (potere, carriera, immagine personale in azienda), e questo ne aumenta il valore. Il flusso di rientro si carica di orizzonti psicologici positivi, personali o legati alla reazione attesa dei gruppi di riferimento (sociali/normativi).

Il vero problema nasce quando il buyer diventa sensibile unicamente al fattore risparmio e non ai flussi di valore addizionali che una proposta può apportare (innovazione, skills, know-how). Questa focalizzazione sui soli costi rappresenta una vera patologia cognitiva del buyer, che danneggia l’impresa per la quale lavora, anche se a volte è l’impresa stessa ad infondere nel buyer tale cultura.

Esaminiamo un caso diverso, l’imprenditore che acquista il sistema di e-commerce evoluto. In questo caso l’acquisto rappresenta non solo un salto di qualità nel management commerciale, ma un motivo di vanto presso il gruppo di imprenditori e colleghi che lo circondano. Sostanzialmente, diventa fonte di orgoglio e autorealizzazione, facendo sentire l’imprenditore come colui che ha saputo portare l’innovazione nell’azienda. In questo secondo caso avremo un carico addizionale di self-image che aumenta il peso del rientro psicologico totale.

L’atto di acquisto va gestito, da parte dell’operatore di marketing, ponendo attenzione sia ai costi psicologici latenti che ai rientri psicologici potenziali.

La scelta di acquistare o meno emerge da un insieme di ponderazioni relative al costo totale e al rientro totale dell’operazione di acquisto.

_____

© Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, dal libro Psicologia di Marketing e Comunicazione.

La qualità nei rapporti umani e professionali

© Fonte: dal libro Competitività aziendale, personale, organizzativa. Strumenti di sviluppo e creazione del valore

© Fonte: dal libro Competitività aziendale, personale, organizzativa. Strumenti di sviluppo e creazione del valore

I rapporti si alimentano, si nutrono, si coltivano. Non vanno mai dati per scontati. Per cui, è bene chiedersi se noi, prima di tutto, facciamo alcune delle cose elencate di seguito. Lo stesso vale per l’analisi dei rapporti professionali con altri.

Indici di scarsa qualità di rapporto

La qualità di rapporto esprime la valutazione dell’impresa o di una persona rispetto alla soddisfazione bei flussi immateriali in essere o potenziali.

Questi valgono sia per i rapporti umani, che per i rapporti professionali con il fornitore o il cliente.

Sono indici o fattori generativi di scarsa qualità di rapporto:

- non reperibilità o scarsa reperibilità;

- scarsa puntualità;

- inaffidabilità della parola data; promesse non mantenute;

- cambiamenti eccessivi in corso d’opera;

- modifiche dei patti iniziali fatte accettare forzatamente;

- scarsa trasparenza;

- abuso di dominanza dovuto al ruolo, peso o potere, infliggendo mortificazioni non necessarie;

- incompetenza tecnica dell’interlocutore;

- incapacità di sintonizzarsi sulle esigenze;

- scarsa volontà di ascolto;

- mancanza di reciprocità per le prestazioni rese – renitenza;

- incertezze;

- disorganizzazione;

- dispersività;

- insicurezza, timori eccessivi e ripensamenti per questioni di poco conto;

- lentezza;

- elevata ed imprevedibile variabilità caratteriale e comportamentale;

- incapacità o non volontà di farsi carico del problema fino a risultato conseguito (mancanza di commitment);

- ritenzione volontaria di informazioni utili o know-how;

- difficoltà a fissare condizioni chiare, incoerenza;

- necessità di chiedere e sollecitare quanto è dovuto, “farsi pregare”;

- scarso rispetto di gerarchie e autorità;

- abuso di confidenza;

- abuso di generosità altrui.

____

© Copyright dott. Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting, dal libro Competitività aziendale, personale, organizzativa. Strumenti di sviluppo e creazione del valore

2 libri di Daniele Trevisani nella Top 50 dei libri di Management della casa editrice leader in Italia, Franco Angeli

“Continuare a impegnarsi per far crescere il Paese, farlo evolvere attraverso le persone. Questa è la missione che mi sono dato, e Franco Angeli è sicuramente un partner di eccellenza che nella storia italiana questa missione l’ha supportata, concretamente, nei fatti. Ne vedevo i libri con ammirazione alla Feltrinelli di Bologna quando ero studente universitario dagli anni 80, ci ho creduto, sapevo di poter contribuire, e ad oggi sono 10 titoli, 2 dei quali best seller di categoria…. Bene, ho visto in prima persona, testimoniando che esiste ancora una classe di persone speciali della cui parola ti puoi fidare, da 16 anni a questa parte… non è poco. (Daniele Trevisani, Studio Trevisani Consulting)”

A questo link è scaricabile il pdf specifico con la Top 50 dei libri di management.

Due dei miei libri sono ospitati con onore e piacere:

Nell’area “Efficacia”: Self – power. Psicologia della motivazione e della performance. Testo fondamentale per capire la componente mentale delle prestazioni umane, in campo manageriale, culturale, sportivo, professionale, e di vita.

Come aprire la nostra mente a idee buone, positive, a nuove visioni, a nuovi apprendimenti, e lasciare entrare acquafresca da mille ruscelli… Il testo ci insegna ad adottare uno spirito guerriero che non si arrenda davanti alle difficoltà e sappia scoprire nuovi metodi e conoscenze.

Nell’area “Efficacia”: Self – power. Psicologia della motivazione e della performance. Testo fondamentale per capire la componente mentale delle prestazioni umane, in campo manageriale, culturale, sportivo, professionale, e di vita.

Come aprire la nostra mente a idee buone, positive, a nuove visioni, a nuovi apprendimenti, e lasciare entrare acquafresca da mille ruscelli… Il testo ci insegna ad adottare uno spirito guerriero che non si arrenda davanti alle difficoltà e sappia scoprire nuovi metodi e conoscenze. Nell’area “Marketing e Vendite”: Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse – Il volume espone un metodo, frutto di 25 anni di esperienze, per formare dirigenti d’azienda e venditori senior sui temi

della psicologia e della comunicazione nelleattività di comunicazione e di negoziazione. Un testo per tutti coloro che sitrovano a vendere in ambienti complessi, a negoziare in trattative difficili, a essere protagonisti in progetti dai qualidipende l’esito di un’intera impresa e il futuro di tante persone.

Nell’area “Marketing e Vendite”: Strategic selling. Psicologia e comunicazione per la vendita consulenziale e le negoziazioni complesse – Il volume espone un metodo, frutto di 25 anni di esperienze, per formare dirigenti d’azienda e venditori senior sui temi

della psicologia e della comunicazione nelleattività di comunicazione e di negoziazione. Un testo per tutti coloro che sitrovano a vendere in ambienti complessi, a negoziare in trattative difficili, a essere protagonisti in progetti dai qualidipende l’esito di un’intera impresa e il futuro di tante persone.

Perchè è importante il lavoro che l’Editore sta facendo? Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere di persona Franco Angeli, già dalle mie prime pubblicazioni, e ho avuto una conferma, se serviva: la cultura manageriale e della crescita personale/professionale, base della Formazione Aziendale di qualità, è una missione che devi sentire dentro, prima ancora che un lavoro.

Quindi… un doppio onore essere ancora qui, a 16 anni dalla prima pubblicazione del mio primo libro, pronto a consegnare il prossimo…. e lavorare con la figlia Ilaria Angeli, grande professionista, o Stefano Spigariol della Comunicazione, e tanti altri professionisti che ho incontrato in questi anni.

Senza un terreno fertile dove seminare, anche i migliori semi sarebbero gettati al vento. Per cui, amici e colleghi, cogliete i frutti di questa semina e di questo terreno, e gustatevi questa collana speciale di selezione della top 50 nei libri di management.

Buona Crescita Personale e Professionale attraverso il meglio della conoscenza messa nero su bianco!

Studio Trevisani